10 героев отечественной войны 1812 года. История России от Рюрика до Путина!Любить свою Родину - значит знать её! Учеба и начало военной службы

Главный юбилей, который будет отмечать вся Россия в этом году – это 200-летие Отечественной войны 1812 года, в ходе которой героическая русская армия, все народы нашего Отечества отстояли его свободу и независимость в славной борьбе с нашествием «двунадесяти языков» — войска Наполеона Бонапарта.

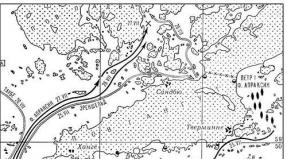

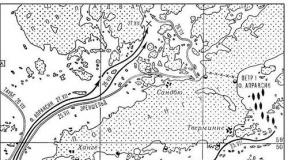

Двести лет на весах Истории – песчинка. И за этот, в общем-то, недолгий срок – две кровопролитнейшие войны, две Отечественные. Невольно возникают аналогии. Обе войны начались в июне. Почему? А все просто – расчет на войну молниеносную. И Наполеон, и Гитлер рассчитывали за месяц-другой придушить «русского медведя». Июнь – потому что весенняя распутица позади, а до осенней – вполне можно управиться. В беседе с французским послом в Варшаве Прадтом Наполеон говорил: «Я иду в Москву и в одно или два сражения все кончу». Характерно, что нашествия французских и немецко-фашистских войск начались без объявления войны. В ночь на 24 июня (12 по старому стилю) 1812 года наполеоновские корпуса перешли русскую границу на реке Неман. Встречали неприятеля 1-я и 2-я армии под командованием М.Б. Барклая – де – Толли и П.И. Багратиона. Русские корпуса были растянуты по линии фронта, появилась угроза быть разбитыми по частям ввиду стремительного наступления наполеоновских войск. Отдавая с боями населенные пункты, русские армии стремились соединиться, чтобы дать захватчикам решительный бой. 3 августа они отошли к Смоленску и, в результате кровопролитного сражения, наконец, соединились.

В русских войсках насчитывалось 120 тысяч человек против 200 тысяч у Наполеона. Активные действия русских на флангах сковали значительные силы наполеоновской армии. Но Смоленск был сдан, отступление вызвало всеобщее недовольство. Это вынудило Александра I назначить главнокомандующим генерала М.И. Кутузова, имя которого было особенно популярно в связи с его победами над Турцией.

Кутузов отвел войска к селу Бородино, где дал решительный бой французской армии.

Возле Бородина 5 сентября 1812 года произошла битва – одна из величайших в истории, в которой решилась судьба народов России. В этом сражении с наивысшей силой проявился патриотический дух русской армии и всего русского общества. Бородино – начало заката и окончательной гибели «непобедимого» войска Наполеона. Несмотря на то, что противник потерял 58 тысяч убитыми (русские – 44 тысячи), Кутузов отошел к Москве, потом оставил ее. Сохранив свои войска, он взял французов в кольцо.

Наполеон занял столицу 14 сентября. Ночью того же дня город был охвачен пожаром, который на следующие сутки усилился настолько, что завоеватель был вынужден покинуть Кремль. Пожар бушевал до 18 сентября и уничтожил большую часть Москвы. Существует несколько версий возникновения пожара – организованный поджог при оставлении города русскими войсками, поджог русскими лазутчиками, неконтролируемые действия оккупантов, случайно возникший пожар, распространению которого способствовал общий хаос в оставленном городе. Очагов было несколько, так что в той или иной мере верны все версии. А осталось в народной памяти главное: свершилась Божья воля.

Вторжение иноземных захватчиков вызвало патриотический подъем среди различных слоев населения России. К осени 1812 года развернулось партизанское движение, сформировалось народное ополчение. Сопротивление крестьян иноземным захватчикам началось стихийно в Литве и Белоруссии после отступления русской армии, выражаясь сначала в массовом оставлении деревень и уничтожении продовольствия и фуража. Активно развернулось оно в конце июля – начале августа в Смоленской губернии, а затем в Московской и Калужской, где вооруженные отряды крестьян нападали на отдельные группы и обозы противника. Некоторые помещики стали организовывать партизанские отряды из крестьян.

Начали создаваться и армейские отряды для партизанских действий в тылу противника. Первый такой отряд (130 человек) был создан подполковником Д.В. Давыдовым в конце августа 1812 года. Большое значение придавал партизанскому движению главнокомандующий М.И. Кутузов. Он содействовал организации армейских партизанских отрядов, давал указания об их вооружении и тактике, стремился связать народное движение со своими стратегическими замыслами и придать ему организованный характер.

В сентябре в составе армейских партизанских отрядов действовало уже 36 казачьих полков, 7 кавалерийских полков, 5 эскадронов, 5 пехотных полков, 3 батальона. Во главе войсковых отрядов, кроме Давыдова, стояли И.С. Дорохов, А.Н. Сеславин, А.С. Фигнер, М.А. Фонвизин и другие русские офицеры.

Во время отступления французских войск партизаны содействовали регулярным частям в преследовании и уничтожении врага, сыграв важную роль в разгроме армии завоевателей. Не будет преувеличением сказать, что хребет захватчику перебила дубина народной войны.

Критическое положение заставило Наполеона послать в ставку русского главнокомандования своего генерала с мирными предложениями, но Кутузов отверг их, заявив, что война только начинается и не будет прекращена до тех пор, пока враг не будет изгнан с русской земли. Развязка наступила на реке Березине, где сомкнулось кольцо стратегического окружения наполеоновской армии. 21 декабря (2 января) 1813 года Кутузов поздравил войска с изгнанием врага из пределов России.

Война 1812 года завершилась практически полным уничтожением вторгнувшейся «великой армии». Весьма любопытна оценка этих событий беспристрастным наблюдателем – немецким военным теоретиком К. Клаузевицем: «Русские редко опережали французов, хотя имели для этого много удобных случаев. Когда же им и удавалось опередить противника, они всякий раз его выпускали. Во всех боях французы оставались победителями; русские дали им возможность осуществить невозможное; но если мы подведем итог, то окажется, что французская армия перестала существовать, а вся кампания завершилась полным успехом русских…»

Нравственная сила французской, атакующей армии была истощена… Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным… Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель пятисоттысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника.

Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю. Французская армия не превозмогла твердость духа российского солдата, жертвовавшего с бодростию жизнию за свое отечество.

М.И. Кутузов

Петр Иванович Багратион

Князь из грузинского царского дома Багратиони. Участвовал в покорении Кавказа в 1783 — 1790 годах, в русско-турецкой войне 1787 — 1791 годов, Польской войне 1794 года; в Итальянском и Швейцарском походах, где был правой рукой А.В.Суворова; при взятии Брешии, Бергамо, Лекко, Тортоны, Турина и Милана, в битвах при Треббии и Нови, где находился в самых трудных и решающих местах; в войнах против Франции в 1805 — 1807 годах, в русско-турецкой войне 1806 — 1812 годов и русско-шведской войне 1808 — 1809 годов.

В начале Отечественной войны 1812 года 2-я западная армия располагалась под Гродно и оказалась отрезанной от основной 1-й армии наступавшими французскими корпусами. Багратиону пришлось с арьергардными боями отступать к Бобруйску и Могилёву, где он после боя под Салтановкой перешёл Днепр и 3 августа соединился с 1-й западной армией Барклая-де-Толли под Смоленском. Багратион выступал сторонником привлечения к борьбе с французами широких слоёв народа, был одним из инициаторов партизанского движения.

При Бородино армия Багратиона, составляя левое крыло боевого порядка российских войск, отразила все атаки армии Наполеона. По традиции того времени к решающим сражениям всегда готовились как к смотру — люди переодевались в чистое белье, тщательно брились, надевали парадные мундиры, ордена, белые перчатки, султаны на кивера и т. д. Именно таким, каким он изображен на портрете — с голубой андреевской лентой, с тремя звездами орденов Андрея, Георгия и Владимира и многими орденскими крестами видели полки Багратиона в Бородинском сражении, последнем в его боевой жизни. Осколок ядра раздробил генералу большую берцовую кость левой ноги. От предложенной врачами ампутации князь отказался. На следующий день Багратион упомянул в своём донесении царю Александру I о ранении:

«Я довольно не легко ранен в левую ногу пулею с раздроблением кости; но нималейше не сожалею о сём, быв всегда готов пожертвовать и последнею каплею моей крови на защиту отечества и августейшего престола…»

Полководец был перевезён в имение своего друга, также участвовавшего в Бородинской битве, генерал-лейтенанта князя Б. А. Голицына (его жена приходилась четвероюродной сестрой Багратиону, а их сын, Н. Б. Голицын, был его ординарцем), в село Сима Владимирской губернии.

23 сентября 1812 года Пётр Иванович Багратион умер от гангрены, спустя 18 дней после ранения.

Михаил Богданович Барклай — де — Толли

Полководец, генерал-фельдмаршал (1814), князь (1815), военный министр (1810-1812). В Отечественную войну 1812 года Барклай-де-Толли командовал 1-й армией, в июле-августе фактически командовал всеми действовавшими русскими армиями. В 1813-1814 годах — главнокомандующий русско-прусской армией в заграничных походах. Михаил Барклай-де-Толли происходил из старинного рода шотландских баронов. Его предки в начале 17 века из-за религиозных преследований переселились в Германию, а затем в Прибалтику. В 1767 году десятилетний мальчик был записан на службу гефрейт-капралом в Новотроицкий кирасирский полк, а действительную службу начал с 1776 года в рядах Псковского карабинерного полка в чине вахмистра. В 1778 году Барклай-де-Толли получил первое офицерское звание корнета. Боевое крещение он получил во время русско-турецкой войны (1787-1791) при штурме Очакова (1788) в армии Г.А. Потемкина, затем участвовал в русско-шведской войне (1788-1790) и в подавлении Польского восстания 1794 года, во время которого за был награжден орденом Георгия четвертого класса.

В первый период Отечественной войны 1812 года Барклай занимал пост главнокомандующего 1-й Западной армией и смог, несмотря на сопротивление части генералитета и офицерского корпуса, воплотить свой план в жизнь. С начала военных действий он организовал отход русских войск, и его части избежали ударов превосходящих сил противника. После соединения двух Западных армий у Смоленска Михаил Богданович стал осуществлять общее руководство их действиями, продолжил отступление, что вызвало взрыв недовольства и обвинения в его адрес в армейской среде и русском обществе. После прибытия к войскам М.И. Кутузова 17 августа он сдал ему общее командование, но остался во главе 1-й Западной армией. В Бородинском сражении Барклаю-де-Толли подчинялся центр и правый фланг русских позиций, он принимал участие в отражении вражеских атак на самых опасных ее участках. Его умелое руководство войсками при Бородино получило высокую оценку Кутузова, считавшего, что во многом благодаря проявленной им твердости было «удержано стремление превосходящего неприятеля» на центр русской позиции, а «храбрость его превосходила всякие похвалы». В награду Барклай-де-Толли получил орден Георгия 2-го класса. На военном совете в Филях Михаил Богданович выступил главным оппонентом Л.Л. Беннигсена, подвергнув критике избранную им позицию на Воробьевых горах, и первым решительно высказался за оставление Москвы с целью сохранения армии. Он организовал прохождение отступающих войск через Москву.

Затем Барклай-де-Толли счел необходимым оставить действующую армию, командование над которой полностью сосредотачивалось в руках М.И. Кутузова. 21 сентября Михаил Богданович покинул все занимаемые посты и уехал из армии. Во время заграничных походов русской армии (1813-1814), 4 февраля 1813 года он вступил в командование 3-й армией. Войска под его началом взяли крепость Торн, отличились в сражении при Кенигсварте, участвовали в Бауценском сражении. В 1813 году Барклай был назначен главнокомандующим русско-прусскими войсками, а после вступления Австрии в ряды союзников командовал русско-прусскими войсками в составе Богемской армии. Под его руководством была одержана победа под Кульмом, за что он был награжден орденом Георгия первого класса. Барклай-де-Толли был одним из героев победы в Лейпцигском сражении и вместе с потомством был возведен в графское достоинство. После окончания военных действий Барклай-де-Толии возглавил 1-ю армию, во главе которой совершил поход во Францию в 1815 году. После смотра русских войск у города Вертю он получил княжеский титул. М. Барклай-де-Толли был похоронен в имении жены Бекгоф в Лифляндии.

Денис Васильевич Давыдов

Генерал-лейтенант, идеолог и предводитель партизанского движения, участник Отечественной войны 1812 года, русский поэт «Пушкинской плеяды».

В начале войны 1812 г. Давыдов состоял подполковником в Ахтырском гусарском полку и находился в авангардных войсках генерала Васильчикова. 21 августа 1812 года возле деревни Бородино, где он вырос, где уже торопливо разбирали родительский дом на фортификационные укрепления, за пять дней до великого сражения Денис Васильевич и предложил Багратиону идею партизанского отряда.

Эту идею он позаимствовал у гверильясов (испанских партизан). Наполеон не мог с ними справиться до тех пор, пока они не объединились в регулярную армию. Логика была простая: Наполеон, надеясь победить Россию за двадцать дней, — на столько и взял с собой провианта. И если отбирать обозы, фураж и ломать мосты, то это создаст ему большие проблемы. Приказ Багратиона о создании летучего партизанского отряда был одним из его последних перед Бородинским сражением, где он был смертельно ранен.

В первую же ночь отряд Давыдова из 50 гусар и 80 казаков попал в засаду, устроенную крестьянами, и Денис Васильевич чуть не погиб. Крестьяне плохо разбирались в деталях военной формы, которая у французов и русских была похожей. Тем более, офицеры говорили, как правило, по-французски. После этого Давыдов надел мужицкий кафтан и отпустил бороду.

Наполеон ненавидел Давыдова и приказал при аресте расстрелять его на месте. Ради его поимки выделил один из лучших своих отрядов в две тысячи всадников при восьми обер-офицерах и одном штаб-офицере. Давыдов, у которого было в два раза меньше людей, сумел загнать отряд в ловушку и взять в плен вместе со всеми офицерами.

Наградами за кампанию 1812 года Денису Давыдову стали ордена Св. Владимира 3-й степени и Св. Георгия 4-й степени: «Ваша светлость! Пока продолжалась Отечественная война, я считал за грех думать об ином чем, как об истреблении врагов Отечества. Ныне я за границей, то покорнейше прошу Вашу светлость прислать мне Владимира 3-й степени и Георгия 4-го класса» — писал Давыдов фельдмаршалу М. И. Кутузову после перехода границы.

За бой при подходе к Парижу, когда под ним было убито пять лошадей, но он вместе со своими казаками всё же прорвался к французской артиллерийской батарее и решил исход сражения, Давыдову присвоили чин генерал-майора.

Иван Иванович Дибич

Известный русский полководец, один из героев Отечественной Войны 1812 года. К сожалению, имя Дибича сегодня мало кому известно, хотя в биографии этого замечательного человека есть один очень примечательный факт. Иван Дибич — полный кавалер Ордена Святого Георгия, а их в русской истории всего-то четыре — Кутузов, Барклай- де-Толли, Паскевич и Дибич.

Иван Иванович Дибич был сыном офицера прусской армии, который перешел на русскую службу. Родился Дибич весной 1785 года в Силезии, там же и вырос. Образование Иван Иванович получил в берлинском кадетском корпусе. Во время учебы Дибич проявил себя как незаурядная личность. В 1801 году отец Дибича добился серьезных успехов на службе в русской армии, стал генерал-лейтенантом. В это же время отец пристраивает сына в лейб-гвардии Семеновский полк в ранге прапорщика. Вскоре грянула череда войн с наполеоновской Францией. Первый боевой опыт Иван Дибич получил на полях сражений под Аустерлицем.

Аустерлицкое сражение было проиграно, но храбрости и стойкости русских солдат и офицеров в этой битве можно было только позавидовать. Дибич был среди тех, кому удалось проявить себя в этом ожесточенном и кровавом сражение с лучшей стороны. Иван Дибич был ранен в кисть, но остался в строю. Он перевязал наспех свою рану и продолжил бой, оставаясь в боевом построении своей роты. Вот только оружие Дибич уже держал не правой, а левой рукой. За мужество, проявленное в сражение под Аустерлицом, Дибича нашла его первая награда — золотая шпага, на которой красовались слова: «За храбрость». Людей, награжденных после Аустерлица, было единицы, это добавляло награде Дибича особую ценность. За удачное расположение войск в битве при Гейльсберге Иван Иванович был удостоен ордена Святого Георгия четвертой степени.За участие в ожесточенных сражениях войны 1812г. Ивану Дибичу пожалована еще одна награда — орден Святого Герогия третьей степени. До Дибича Георгиевский орден третий степени вручали лишь генералам, теперь к награде был представлен 27-летний полковник русской армии. За время Отечественной Войны 1812 года Иван Иванович Дибич занимался не только штабной работой, но и лично водил солдат в атаки, всегда оказываясь в самом эпицентре событий. Под командование Дибича организуются кавалерийские атаки на французскую армию при Лютцене. Он выводит из под удара русскую армию при Баутцене, мужественно бьется под Дрезденом. Вклад Дибича в победу под Лейпцигом настолько велик, что австрийский генерал фельдмаршал Шварцеберг прямо на поле брани снимает с себя орден Марии Терезии (это высший австрийский орден) и одевает на грудь Дибича.

Дурова Надежда Андреевна

Первая в России женщина-офицер («кавалерист-девица»).

Дочь небогатого дворянина-гусара. Детство Дуровой прошло в условиях походной жизни, и она привыкла к военному быту и полюбила его. В 1789г. поселилась с отцом, вышедшим в отставку, в г. Сарапуле. В 1801г. Дурова была выдана замуж за мелкого чиновника и родила сына. Семейная жизнь не сложилась, и Дурова вернулась к родителям, никогда более не поддерживая отношений ни с мужем, ни с сыном.

В 1806г., переодевшись в мужской костюм, бежала из дома с казачьим полком, назвавшись сыном помещика, и сумела поступить на службу в конный уланский полк. Участвовала в войне России с Францией в 1806 — 1807гг. сначала рядовым, потом корнетом. Когда случайно открылось, что Дурова — женщина, она была вызвана в Петербург Александром I и после беседы получила разрешение царя на дальнейшую службу под фамилией Александров. За спасение в бою офицера была награждена Георгиевским крестом. Участвовала в Отечественной войне 1812г. и была ранена накануне Бородинского сражения.

Она участвовала в битвах при Гутшадте, Гейльсберге, Фридланде, всюду обнаруживала храбрость. За спасение раненого офицера в разгар сражения была награждена солдатским Георгиевским крестом и произведена в унтер-офицеры. Поразительно, но участвуя в сражениях, она ни разу не пролила чужую кровь.

Служила ординарцем у М.И. Кутузова и в 1816 году вышла в отставку в чине штабс-ротмистра. Занималась литературной деятельностью: написала несколько романов и повестей. Широкую известность получили ее «Записки кавалерист-девицы», впервые опубликованные в 1836г. в «Отечественных записках» и заслужившие одобрительный отзыв А.С. Пушкина. История необыкновенной жизни Дуровой впоследствии стала основой для романа, повести, пьесы, кинофильма и оперы.

Алексей Петрович Ермолов

Военный и государственный деятель. Родился в небогатой дворянской семье. Получил образование дома и в Благородном пансионе при Московском университете. С детства записанный в армию, он в 1792 начал действительную военную службу в Нежинском драгунском полку в звании капитана. Увлекшись просветительскими идеями французских республиканцев, Ермолов был арестован по делу офицерского политического кружка и после недолгого заключения в Петропавловской крепости сослан «навечно» в Кострому. В 1801г. после смерти Павла I в числе многих был прощен и продолжил службу.

В кампаниях против Франции 1805 — 1807гг. командовал артиллерией авангарда и проявил мужество и умение. В 1808г. Ермолов был произведен в генерал-майоры. В Отечественной войне 1812г. Ермолов участвовал во всех крупных сражениях, особо отличившись в битвах при Смоленске, Бородине, Малоярославце и Березине. В самом начале боевых действий Александр I назначил генерал-майора Ермолова на должность начальника главного штаба Западной армии, которой командовал военный министр Барклай-де-Толли.

С этого времени Ермолов — непосредственный участник всех более или менее крупных сражений и боев Отечественной войны 1812 года как во время наступления французской армии, так и в период ее изгнания из России. В тяжелых боях под Смоленском за отличие Ермолов, по представлению Барклая-де-Толли, был произведен позднее в генерал-лейтенанты. В Бородинской битве генерал находился при самом Кутузове. В критический, решающий момент сражения он совершил выдающийся подвиг. Обнаружив, следуя с резервом во 2-ю армию, что французы взяли верх на Курганной высоте и захватили редут Раевского, Ермолов мгновенно принял решение восстановить здесь порядок, выбить неприятеля из редута, господствующего над всем полем сражения и справедливо названного ключом Бородинской позиции. Он развернул отступавшие с высоты части и сам лично возглавил атаку. Батарея Раевского была отбита. После Бородинского сражения Алексей Петрович был награжден орденом Св. Анны 1-й степени. Он был убежден, что в Бородинском бою все русское воинство увенчало себя бессмертной славой. Ермолов сыграл решающую роль в пресечении попытки Наполеона отступать на Калугу. После трехдневных ожесточенных боев за Малоярославец французской армии ничего не оставалось, как повернуть с Калужской дороги и отходить по пепелищам сожженных городов и селений старой Смоленской дороги, где ее ожидал голод и русские партизанские отряды. Приняв предложение начальника главного штаба армии Ермолова, Кутузов начал свое знаменитое параллельное преследование, которое привело французскую армию к катастрофе. После сражения под Красным Ермолов получил звание генерал-лейтенанта.

Михаил Андреевич Милорадович

Потомок сербских дворян, переселившихся в Россию (в Полтавскую губернию) еще при Петре I. С малолетства записанный в гвардию, считался в отпуске до окончания образования, которое получил в нескольких заграничных университетах. Военную службу начал в гвардейских полках в 1787году в чине прапорщика. Принимал участие в русско-шведской войне 1788-90 годов.

Произведенный в 1798 году в чин генерал-майора особенно отличился в Итальянском и Швейцарском походах Суворова 1799-1800 годах, а также в кампании против французов 1805г. Командуя корпусом, участвовал с 1806 в боевых действиях против турок и за победу под Рассеватом получил чин генерала от инфантерии (1809). С 14 августа 1812 г. М. А. Милорадович в кампании против Наполеона Бонапарта формирует отряд войск для действующей армии между Калугой и Волоколамском и Москвой, а затем с этим отрядом отправляется на войну. В Бородинском сражении командовал правым крылом I армии. Затем возглавил арьергард, сдержал войска французов, чем обеспечил отход всей русской армии. Главным качеством, снискавшим уважение среди своих солдат и противника, была храбрость, бесстрашие, граничащее с безрассудством.

Его адъютант, поэт и писатель Фёдор Глинка оставил словесный портрет Михаила Андреевича во время боя:

Вот он, на прекрасной, прыгающей лошади, сидит свободно и весело. Лошадь оседлана богато: чепрак залит золотом, украшен орденскими звёздами… Он сам одет щегольски, в блестящем генеральском мундире; на шее кресты (и сколько крестов!), на груди звезды, на шпаге горит крупный алмаз… Улыбка скрашивала губы узкие, даже поджатые. У иных это означает скупость, в нём могло означать какую-то внутреннюю силу, потому что щедрость его доходила до расточительности… Бодрый, говорливый (таков он всегда бывал в сражении), он разъезжал на поле смерти как в своём домашнем парке… Французы называли его русским Баярдом; у нас, за удальство, немного щеголеватое, сравнивали с французским Мюратом. И он не уступал в храбрости обоим.

Именно М. А. Милорадович договорился с Мюратом о временном перемирии при оставлении русскими войсками Москвы. В сражении при Малоярославце не дал французам сразу опрокинуть русские войска. При преследовании наполеоновской армии арьергард генерала Милорадовича превратился в авангард русской армии.

22 октября 1812 г. состоялось сражение под Вязьмой авангарда русской армии под командованием генерала Милорадовича и донского атамана М. И. Платова (25 тыс. чел.) с 4 французскими корпусами (всего 37 тыс. чел.), окончившееся блестящей победой российских войск, и в результате которого французы потеряли 8,5 тыс. чел. убитыми, ранеными и пленными. Урон русских составил около 2 тыс. чел.

Наибольшую известность и славу Милорадович приобрёл как один из самых опытных и умелых авангардных начальников русской армии, который успешно преследовал французов до границ Российской империи, а затем и в заграничном походе, участвовал во взятии Парижа. В битве под Лейпцигом он командовал русской и прусской гвардиями. За успешные действия своего корпуса в начале 1813 г. М. А. Милорадович первым получил в награду право носить на эполетах вензель Императора Александра I, а за умелое руководство войсками в заграничном походе 1 мая 1813. г. — титул графа Российской империи. В качестве девиза он избрал слова: «Прямота моя меня поддерживает» 16 мая 1814 г. назначен командующим пешим резервом действующей армии, 16 ноября командующим гвардейским корпусом.

Иван Федорович Паскевич

Родился в семье белорусских и украинских дворян, живших в Полтаве. У Паскевича было четверо младших братьев, которые, как и он, впоследствии стали известными и уважаемыми людьми. Братья Паскевичи должны быть благодарны своему деду, который в 1793 году отвез внуков в столицу Российской Империи. Двух братьев — Степана и Ивана Паскевичей записали в Пажеский корпус. Ивану Паскевичу оставалось не так много учиться, как вдруг он становится личным пажом императора Павла I.

Вскоре, имея чин поручика Преображенского полка, производится во флигель-адъютанты. Первой военной кампанией, в которой участвовал Паскевич, стала русско-турецкая война 1806-1812 годов. Паскевич был адъютантом у меняющихся, как перчатки, главнокомандующих русской армии. Несмотря на чин адъютанта, Паскевич стремился при любой возможности непосредственно поучаствовать в сражении. В войне с Турцией Иван Федорович Паскевич был награжден Орденом Святого Георгия третьей и четвертой степени. За участие в этой же войне Паскевичу был пожалован чин полковника.

Дивизия, руководимая Паскевичем, отлично проявила себя во время Отечественной Войны 1812 года. За участие в Смоленском сражении Паскевича лично благодарил Багратион за его мужество и стойкость. В Бородинском сражении Иван Федорович Паскевич и его дивизия вела ожесточенные бои за «батарею Раевского». Французы имели пятикратный численный перевес, но русским воинам страх неведом. Витязи Паскевича раз за разом отражали атаки неприятеля. Под Иваном Паскевичем за время Бородинской битвы погибли две лошади, а сам Паскевич даже не был контужен. За храбрость и мужество, проявленное на Бородинском поле, Паскевич был награжден орденом Святой Анны второй степени. Паскевич, наверное, не хуже Кутузова знал, как бить французов. На протяжении всей кампании наполеоновских войн Ивану Федоровичу неизменно сопутствовала удача. Но удача эта улыбалась Паскевичу за его храбрость, мужество, дерзость, ум и готовность отдать свою жизнь во славу Отечества. В сражении под Красным Иван Федорович возглавил штыковую атаку русской армии и опрокинул строй неприятеля, за что и был награжден орденом Святого Владимира второй степени. Под Лейпцигом, Дрезденом и Гамбургом тоже не обошлось без деятельного участия Ивана Федоровича Паскевича. За успехи на европейских полях сражений Паскевич был произведен в генерал-лейтенанты русской армии, награжден орденом святой Анны первой степени. В начале 1814 года Паскевич был назначен командиром второй гренадерской дивизии, в составе которой громил маршала Нея и брал Париж.

Матвей Иванович Платов

Генерал от кавалерии. Граф. Самый прославленный атаман казачьих войск России.

Казачьим атаманом номер один в истории Российского государства, бесспорно, был и остается М.И. Платов. Он родился на Дону в станице Прибылянской, происходил из «старшинских детей Войска Донского». Отец — полковник Иван Федорович Платов, который преподал сыну все премудрости воинского казачьего мастерства.

Боевое крещение получил в походе в Крым, отличился во время взятия Перекопа (Турецкого вала), во взятии крепости Кинбурн. Платов оказался в составе тех русских войск, которым довелось исполнить поистине историческую миссию — покончить с Крымским ханством, последним осколком Золотой Орды. В 1772 году Матвей Платов получает чин казачьего полковника и тогда же (в 18 лет!) стал командовать казачьим полком. В 1774 году на Кубани он умело и самостоятельно отразил семь атак «немирных» горцев на казачий походный стан на реке Калнах (Калалах). За этот подвиг был награжден, по указу императрицы Екатерины II, именной золотой медалью. Тогда и прозвучали слова Матвея Ивановича Платова, ставшие его жизненным девизом: “Честь дороже жизни!”…

Полководческая же слава пришла к трижды георгиевскому кавалеру генералу от кавалерии М.И. Платову в ходе Отечественной войны 1812 года. С самого начала вторжения в российские пределы Великой армии завоевателя Наполеона I полки донских казаков платовского летучего (иррегулярного) корпуса не выходят из боев. Корпус прикрывал отход русских армий к Смоленску со стороны Рудни и Поречья. Список боев, которые провела иррегулярная конница в лице летучего корпуса атамана М.И. Платова в первый период войны, впечатляет: это Кареличи и Мир, Романово и Молево Болото, Иньково… В том, что русская 1-я Западная армия генерала от инфантерии М.Б. Барклая-де-Толли и 2-я Западная армия генерала от инфантерии П.И. Багратиона соединились в районе Смоленска, огромная заслуга принадлежит летучему казачьему корпусу. После соединения двух армий и отступления их к Москве Платов командует арьергардными боями. В Бородинском сражении корпус генерала от кавалерии Платова находился на правом фланге кутузовской армии, противостоя кавалерии итальянского вице-короля. После Бородинской битвы атаман отправляется на родной Дон, где в самые короткие сроки создается донское ополчение. И 26 конных полков донцов-ополченцев в стремительном марш-броске прибывают в Тарутинский лагерь Главной русской армии. При отступлении русской армии из Москвы казачьи полки составили арьергардные силы. Они сумели сдержать под городом Можайском натиск кавалерии маршала Франции, короля неаполитанского — Иоахима Мюрата.

Когда же началось неотступное преследование бежавшей наполеоновской армии, именно казачьему полководцу Платову поручается командование авангардом Главной армии. Платов делал это великое для истории России дело вместе с войсками генерала М.А. Милорадовича успешно и эффективно. Наносятся сильные удары по войскам прославленного маршала Даву, у которого под Колоцким монастырем казаки отбивают в бою 27 орудий. Затем платовская конница участвует в сражении под городом Вязьмой, в котором полное поражение терпят французские корпуса маршалов Мишеля Нея, того же Даву и итальянского вице-короля. Блестящую победу казачья конница одержала также 27 октября в деле на берегах реки Вопь, разбив французские войска маршала Евгения Богарне и отбив у них 23 артиллерийских орудия. За эту подлинную викторию атаман Войска Донского был возведен Александром I в графское достоинство Российской империи. 8 ноября летучий корпус генерала от кавалерии графа М.И. Платова при переправе через реку Днепр наголову разгромил остатки корпуса маршала Нея. Через три дня казаки заняли город Оршу. Император Александр I не раз высказывал монаршье «благоволение» казачьему полководцу с берегов Дона. Результативность боевой деятельности казачьих войск под командованием атамана графа М.И. Платова в ходе Отечественной войны 1812 года поразительна. Они захватили 546 (548) вражеских орудий, 30 знамен и взяли в плен более 70 тысяч наполеоновских солдат, офицеров и генералов. Полководец М.И. Голенищев-Кутузов писал военному вождю казачества России такие слова: «Услуги, оказанные Вами Отечеству, не имеют примеров, вы доказали целой Европе могущество и силу обитателей благословенного Дона…»

Николай Николаевич Раевский

Генерал от кавалерии, друг А. С. Пушкина, который о нем писал: «Счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Свидетель Екатерининского века, памятник 12-го года; человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто достоин понимать и ценить его высокие качества».

Николай Николаевич Раевский — гордость русской армии. Человек высокой чести, беззаветной преданности долгу, одаренный военачальник. Его ценили даже противники. Наполеон сказал о нем: «Этот генерал сделан из того материала, из которого делаются маршалы». При отступлении армии Багратиона под натиском войск Наполеона от границы впереди войск шел корпус Раевского — семнадцать тысяч воинов. У белорусской деревни Салтановки корпус Раевского встретился с французскими войсками под руководством маршала Даву, которых было в два раза больше. Генерал Раевский мог уклониться от боя, но он знал, что в этот день войска Багратиона переправляются через Днепр, и на переправе их можно легко уничтожить.

Долг и честь Николая Николаевича Раевского не позволили уклониться от схватки с неприятелем. «Многие офицеры и нижние чины, получив по две раны и перевязав их, возвращались в сражение, как на пир… Все были герои», — писал в своем донесении Николай Николаевич. Но силы были неравные: полк сдерживал атаки целой армии. Возник момент, когда гибель корпуса казалась неминуемой. В середине русского строя стала образовываться брешь. Где взять новые силы? Как помочь своим солдатам? И тогда Раевский взял своих сыновей, младший, Александр, держался за руку отца, по другую сторону был старший, Николай, со знаменем Смоленского полка. Втроем они побежали навстречу противнику, шедшему в штыки. Этот героический поступок во имя Родины потряс не только русских солдат. С удвоенной силой солдаты бросились спасать своего командира и его сыновей и штыковым ударом заставили французов отступить. Ночью корпус Раевского присоединился к армии и пошел с ней к Смоленску. Необыкновенный героизм проявил генерал Раевский в Бородинской битве. Батарея из 18 орудий стояла на Курганной высоте на правом фланге. Она была обнесена бруствером высотой более двух метров, окружена широким рвом глубиной в два метра. Оборонял высоту пехотный корпус генерала Раевского, и потому батарею назвали «батареей Раевского». Французы атаковали, но встретив огонь наших пушек, отступили. После Отечественной войны Раевский числился командиром армейского корпуса. В 1824 году вышел в отставку.

Александр Алексеевич Тучков

Российский командир, генерал-майор, погиб во время Бородинского сражения. Происходил из старинного дворянского рода, основатель которого переехал из Пруссии в Россию. В семье инженер-генерал-поручика А.В. Тучкова Александр был младшим из пяти сыновей. (Все дослужились до генеральских чинов и четверо — Николай, Павел, Сергей и Александр — из них участвовали в Отечественной войне 1812 г.). В 1788 записан штык-юнкером в Бомбардирский полк.

Произведен в капитаны 27 июня 1794г. и начал службу во 2-м артиллерийском батальоне. В 1799г. получил чин полковника, в 1800г. назначен командиром 6-го артиллерийского полка. В 1801г. оставил службу, «желая усовершенствовать познания свои и ознакомиться с европейскими государствами». С 1804г. продолжил армейскую службу в Муромском пехотном полку, а через два года был переведён в Таврический гренадерский, с которым воевал в 1806-1807гг. Был назначен шефом Ревельского мушкетерского (после 1811г. — пехотного) полка 3 декабря 1806г. 24 мая 1807г. ревельцы отважно бились под Гутштадтом в авангарде П.И. Багратиона, за что шеф их 27 декабря 1807г. удостоился ордена Св.Георгия 4-го кл.

В начале 1812 года Ревельский пехотный полк, шефом которого был Тучков, в составе 1-й бригады 3-й пехотной дивизии входил в 3-й пехотный корпус 1-й Западной армии. Тучков командовал также и этой бригадой. Бригада Тучкова сдерживала неприятеля под Витебском, Смоленском и Лубином. На Бородинском поле он, вдохновляя дрогнувший под ураганным неприятельским огнем Ревельский полк, с полковым знаменем в руках бросился вперед и был смертельно ранен в грудь картечной пулей у средней Семеновской флеши. Его не смогли вынести с поля боя, вспаханного артиллерийскими снарядами и бесследно поглотившего героя… Прошло два месяца. Армия Наполеона, отступая из Москвы, двигалась мимо Бородинского поля, на котором истлевали более пятидесяти тысяч тел. Следом за французами на это страшное поле пришли крестьяне окрестных деревень. Надо было уничтожить останки людей и лошадей, чтобы они не стали источником заражения целого края. Запылали костры, на которых жгли трупы. И в дыму их, между группами крестьян и горами мертвых тел, двигались две фигуры, одетые в черное, — Маргарита Михайловна Тучкова и сопровождавший ее старый монах ближнего Колоцкого монастыря. Неутешная вдова искала останки своего мужа. И не нашла их. Через три года после окончания войны с Наполеоном Тучкова построила близ деревни Семеновское небольшую церковь, на том месте, где, по рассказам очевидцев, пал ее муж.

В 1806 году в Москве полковник Александр Тучков обвенчался с прелестной девушкой из русских аристократок. Ее звали Маргарита Михайловна Нарышкина.

Молодая женщина без памяти влюбилась в Тучкова, что и неудивительно: какой романтический облик, а какие награды на груди! Действительно, молодой человек блестяще воевал. Как писал о нем генерал Бенигсен, Тучков в сражении против французов при Голымине «под градом пуль и картечи действовал как на ученьи», т.е. спокойно и хладнокровно. Тогда его удостоили Георгия 4-й степени — выдающаяся воинская награда.

После свадьбы Тучков уходил на очередную, на этот раз русско-шведскую, войну. И его молодая жена вместо того, чтобы махать чепчиком с крыльца и лить слезы, переоделась в солдатский мундир, вскочила на коня и под видом денщика Тучкова последовала за ним в тяжелейший зимний поход. Маргарита выдержала это испытание наравне с мужем — свежеиспеченным генералом с двумя новыми орденами и славой отважного воина.

В 1811 г. она родила сына Николая, так что с началом войны 1812 года уже не могла следовать, как прежде, за мужем. Она проводила его только до Смоленска, а потом вернулась к родителям в Москву.

А потом настал день Бородина — 26 августа. Во время битвы оба брата Тучковых были смертельно ранены: Николай, который в критический момент возглавил контратаку своего корпуса, и Александр, который также пал со знаменем в руках впереди своего полка.

Николая вынесли с поля битвы, и он скончался уже после нее, а судьба Александра была еще страшнее: французская бомба — начиненный порохом чугунный шар — попала в носилки, на которых солдаты выносили командира, и от его тела ничего не осталось — оно исчезло, растворилось в этом аду…

Маргарита узнала об этом несчастье в самом начале сентября. Тогда во многих дворянских и крестьянских семьях завыли вдовы — потери русской армии были ужасающи. Свекровь Маргариты, получив весть о судьбе сыновей, разом и навсегда ослепла. Маргарита, бежавшая вместе со всеми из Москвы, держалась два месяца, но, когда получила письмо начальника Александра, генерала Коновницына, она решилась — быстро собралась и отправилась на поле битвы. Два дня подряд вместе с монахом соседнего монастыря Маргарита искала останки мужа, но ничего не нашла: только напичканное свинцом и чугуном жуткое месиво из земли, останков человеческих тел и оружия.

Пришлось вернуться домой. С трудом она выдержала это испытание, а потом вдруг решила: раз похоронить Александра по-христиански невозможно, то на том месте, где растворилось в земле его тело, нужно построить церковь. Она продала бриллианты, получила еще 10 тыс. рублей от Александра I и принялась за строительство. Сын Николай подрос, мать его обожала, ибо с каждым месяцем в нем все явственнее проступали черты Александра.

Маргарита переехала в Петербург, где мальчика приняли в Пажеский корпус. Казалось, жизнь выравнивается, время залечивает раны. Но наступил роковой для семьи Маргариты 1826 год. По делу декабристов в Сибирь на каторгу пошел ее младший брат Михаил. Потом, не выдержав испытания, умерла мать, а следом за ней скарлатина унесла 15-летнего Николая. Страдания казались ей невыносимы: «Скучно жить — страшно умереть», написала она своей подруге. Так продолжалось до тех пор, пока к ней не приехал митрополит Филарет — святитель редких человеческих достоинств. Он сумел внушить Маргарите мысль, что она ведет жизнь нехристианскую, что ее боль — лишь частичка общей боли: ведь кругом столько горя, столько таких же, как она, вдов, сирот и несчастных людей, и нужно отдать себя служению им, страждущим.

Как будто пелена спала с ее глаз, и Маргарита энергично взялась за дело: образовала вокруг церкви вдовью общину. Служить другим Маргарите оказалось непросто — не было ни опыта, ни умения общаться с простыми людьми, но постепенно жизнь общины наладилась, и в 1833 г. она превратилась в Спасо-Бородинское общежительство…

Она не была святой, не совершала чудес, не исцеляла больных и даже не была внесена в церковные анналы как праведница и страстотерпица, но сделала столько добра, что когда ее хоронили, все монахини так плакали, что не могли петь, и погребение прошло без хорового пения, положенного по православному обряду. На самом деле Маргарита Тучкова была такой, как и тысячи других русских женщин, которые потеряли близких и остались верными их памяти до конца. Она, как и эти женщины, несла свой крест — как умела — и, наверное, до своего смертного часа не ведала сомнений на избранном пути — как и ее муж в свой смертный час, на этом же самом месте, у Семеновских флешей, 26 августа 1812 года.

Библиография:

- 1/62011 Н. Почко. Генерал Н.Н. Раевский. М., 1971

- 61/33131 Г.И. Бобенко. Генерал Милорадович – Боярд России. СПб, 2006

- H II 6478-1127 А. Бондаренко. Милорадович. М., 2008

- J II 12377 Наука и религия. №3, 1990

- J II 12377 Наука и религия. №8, 1990

- 7/47981 В. Безотосный. Донской генералитет и атаман Платов в 1812 году. М., 1999

- F II 18885 ч.1 А.Т. Борисевич. Генерал от кавалерии Н.Н. Раевский. СПб, 1912

- F II 13383 Записки Алексея Петровича Ермолова. О Войне 1812г. Лондон, 1863

- 51/88744 Н. Дурова. Избранные сочинения кавалерист-девицы. М., 1988

- 51/66355 Д. Давыдов. Дневник партизанский действий 1812г. Л., 1985

- F II 18874 М.Б. Барклай де-Толли Изображение военных действий 1812 года. СПб, 1912

- H I 3966 И.И. Полосин. Багратион, герой Отечественной войны 1812 года. Ташкент, 1942

- F II 24217 Генерал Багратион. Сборник документов и материалов. Л., 1945

- 52/39001 Ю.Когинов. Бог рати он. М., 2003

- F II 10615 А. Раевский. Воспоминания о походах 1813 и 1814 годов. М., 1822

- 7/23567 В.М. Глинка, А.В. Помарнацкий. Военная галерея Зимнего дворца. Л., 1974

- 61/27121 Фельдмаршал Кутузов: мифы и факты. М., 2003

- 61/24669д А.В. Шишов. Неизвестный Кутузов. Новое прочтение биографии. М., 2002

- 52/34862 О. Михайлов. Кутузов. М., 2001

- 5/37384 Б.Б. Кафенгауз, Г.А. Новицкий. Герои Отечественной войны 1812 года. М., 1966

- F II 15835 Е.Д. Желябужский. Отечественная война 1812 года и Кутузов. М., 1912

- 61/16277 Н.А. Троицкий. Александр I и Наполеон. М., 1994

- E II 5153 Сочинения Д.В. Давыдова. СПб, 1848

- 52/10641 В.П. Тотфалушин. М.Б. Барклай де Толли в Отечественной войне 1812 года. Саратов, 1991

- 52/39002 В. Балязин. Барклай-де-Толли. Верность и терпение. М., 2003

- 51/58225 В. Пухов. Денис Давыдов. М., 1984

- 52/34183 А. Барков. Денис Давыдов. М., 2002

- H I 4146 М.И. Кутузов. М., 1945

- 4/8402 М. Брагин. Полководец Кутузов. М., 1941

- F II 26157 П.А. Жилин. Контрнаступление Кутузова в 1812 году. М., 1950

- H II 6478 М. Брагин. Кутузов. М., 1970

- 6/8410 Бородино. Документы, письма, Воспоминания. М., 1962

- 8/7032 Бородино 1812. М., 1987

- F II 15227 Наполеон и Александр I. Т.1. СПб, 1910

- H II 7554 К столетию Отечественной войны 1812 года. СПб., 1912

- F I 6350 А.Г. Елчанинов. Отечественная война. М., 1912

- F II 19421 П.Г. Васенко. Двенадцатый год. СПб, 1912

- F II 21525 Е. Богданович. 1812 год. СПб., 1912

- F II 15227 А. Вандаль. Наполеон и Александр. Т.3. СПб, 1913

- F II 15227 А. Вандаль. Наполеон и Александр. Т.2. СПб, 1911

- J II 828 Исторический вестник. Историко-литературный журнал. Октябрь, 1903. СПб, 1903

- F III 2570a Т.2. Труды Московского отдела Императорского русского военно-исторического общества. Т.2. М., 1912

"Героический подвиг народа в Отечественной войне 1812 года"

В Отечественной истории есть такие события, которые должен знать каждый человек. К таким событиям, безусловно, относится Отечественная война 1812 года. Ведь именно в то трудное время решалась судьба Родины, всего народа. Тема нашего урока: “Героизм народа в Отечественной войне 1812 года”.

Наш урок сегодня необычный – интегрированный. И проводим мы его вместе с учителем литературы. Ведь литература и история – это два родственных предмета. На уроках истории у нас часто звучат стихи и фрагменты художественных произведений. Нашу тему мы сегодня будем раскрывать на примерах исторических личностей и литературных образов (рассмотрим завершающий этап войны).

Определения и термины (они будут у нас переходом к теме урока).

Какая война называется Отечественной? Что такое народное ополчение? Кто такой патриот? И кого из известных личностей Отечественной истории можно назвать патриотом?

Противостояние двух армий. Партизанская война.

Русская армия расположилась у села Тарутино, в 80 км. От Москвы, прикрывая тульские оружейные заводы и плодородные южные губернии. Наполеон, находившийся в Москве, полагал, что кампания окончена и ждал предложения о мире. Но никто не присылал к нему послов. Армия, возглавляемая Кутузовым, была настроена против переговоров о мире. Однако при дворе царя шла закулисная борьба (императрица-мать, брат Константин и любимец царя Аракчеев – требовали мира с Наполеоном). Между армией и двором возникли напряженные отношения. И царь Александр I отказался вступать в переговоры с Наполеоном. Ненависть к врагу и патриотический подъем в обществе были таковы, что ни о каком мире не могло быть и речи.

1 часть кинофрагмента.

– Какова была цель Кутузова, оставляя Москву? Почему? Как вы оцениваете его поступок?

Кутузов рисковал. Если бы его общий план не удался, он был бы сурово наказан императором. А каким трусом остался бы он в памяти народа. Он мог дать Наполеону еще одно сражение, и даже в случае поражения его честь была бы вне опасности. Кутузов рискнул своим именем и положением. Священный долг спасения Отечества он поставил выше личного благополучия. Как патриот!

С начала вторжения наполеоновской армии в Россию начала развертываться народная война против врага, стихийно возникали крестьянские отряды. Бесчинства неприятеля, пожар Москвы вызвали еще большее негодование народа. Народная война охватила всю занятую врагом территорию. Партизанские отряды, выделенные из состава армий, совершали смелые рейды вглубь занятой врагом территории. Заслуга Кутузова в том, что он придавал большое значение этой малой войне, которая поднимала дух населения прифронтовых губерний. Народный характер войны наиболее ярко проявился в действиях крестьян. Крестьяне отказывались снабжать французов продовольствием, убивали вражеских фуражистов (ведь французская армия давно оторвалась от своих тыловых баз, существовала за счет поборов с населения). Но солдаты, посылаемые в деревни за продовольствием, бесследно исчезали. В одном из приказов Наполеон писал, что французская армия теряет каждый день от нападения партизан более чем на поле сражения.

Кутузов, быстро оценивший значение партизанской войны, стал засылать в тыл неприятеля летучие кавалеристские отряды; стали создаваться армейские партизанские отряды.

Первым отрядом в составе 50 гусар и 80 казаков командовал.

“Денис Давыдов примечателен как поэт, и как военный писатель, и вообще как литератор, и как воин – не только по примерной храбрости и какому-то рыцарскому одушевлению, но по таланту военачальника” .

Военной службе Давыдов отдал 35 лет жизни из отпущенных ему судьбой 55 лет. У правительства он пользовался репутацией дерзкого и политически неблагонадежного человека. Но он был одним из самых популярных людей своего времени. его любили, им восхищались, посвящали стихи.

Сообщение ученика:

Давыдову, что называется на роду было написано быть военным. Десяти лет не было Денису, когда он встретился с величайшим полководцем России – . Эта встреча определила выбор его жизненного пути. “Этот будет военным человеком. Я еще не умру, а он уже три сражения выиграет!”

В течение 5 лет Давыдов был помощником и адьютантом замечательного военачальника Багратиона. Во время атак он был с Багратионом во главе войск. На поле Бородина, в самый канун сражения, получил он согласие Кутузова возглавить самый первый партизанский отряд.

Багратион, прощаясь на Бородинском поле с Давыдовым, передал ему собственноручно написанное предписание о партизанском действии и подарил свою карту Смоленской губернии, которую поэт партизан бережно хранил до конца жизни.

С самого начала рейда партизанского отряда по тылам неприятеля Давыдов начинает вести дневник, на страницах которого с замечательной правдивостью передает все то, что было увидено, прочувствовано в минуты величайшей для родины опасности. Он всемерно способствует развертыванию народной войны – раздает крестьянам оружие, призывает их создавать партизанские отряды, дает советы, как бороться с французами. Хотя Давыдов писал о себе: “Я не поэт, я партизан, я казак” – он был настоящим, талантливым поэтом, которого высоко ценили современники. Им восхищались Вяземский, Жуковский, Пушкин.

Учитель литературы.

Литературная известность поэта-гусара, бездумного храбреца и безудержного гуляки, как-то слилась с партизанской славой Давыдова и превратилась в своеобразную легенду.

Его сослуживец характеризует литературные занятия Давыдова в эмоционально-приподнятом тоне: “Большая часть стихов его пахнет биваком. Они были писаны на привалах, на дневках, между двух дежурств, между двух сражений, между двух войн; это пробные почерки пера, чинимого для писания рапортов. Стихи Давыдова были очень популярны за шумными трапезами, за веселыми пирами, среди буйного разгула”.

Давайте все вместе окунемся в ту эпоху, когда жили такие замечательные люди и постараемся почувствовать дух того времени.

Кинофрагмент из кинофильма “Эскадрон гусар летучих”.

– Я предлагаю вам послушать стихотворение Д. Давыдова “Песня” и подумать, что воспевает поэт-герой в этом стихотворении.

– Это стихотворение как панорама жизни гусара. Что главное для лирического героя? (стремление бороться за Родину, самоотверженно, очертя голову служить матушке России).

Много слухов ходило в то время о Д. Давыдове. Были преувеличены они и о любовных победах гусара. Хотя, как герой войны, человек обаятельный и остроумный, он, в самом деле, пользовался успехом у женщин. И, естественно, тема любви звучала и в его творчестве.

– Послушайте романс Д. Давыдова, музыку к которому написал известный композитор Александр Журбин.

Звучит романс из кинофильма “Эскадрон гусар летучих” – “Не пробуждай”.

– Каким чувством проникнут этот романс?

– В какой момент жизни Д. Давыдова он мог звучать?

– Почему до сих пор этот романс воспринимается нами очень эмоционально?

Имеется объективное свидетельство Вяземского (друга поэта): “Радушный и приятный собутыльник, он на самом деле был довольно скромен и трезв. Он не оправдывал собою нашей пословицы: “Пьян да умен, два угодья в нем”.умен он был, а пьяным не бывал”. Поэтому и не лишним будет заметить, что, воспевая в стихах вино и разгулы, Д. Давыдов в этом отношении несколько поэтизировал.

Вот, скажем, “Песня старого гусара”. На первый взгляд, автор тоскует здесь о тех временах, когда гусары в застолье “ни полслова” не говоря, предавались бесконечным возлияниям. Однако на самом деле упрек “Жомини да Жомини” (обозначающий имя известного генерала и военного историка) больше подходил к самому Д. Давыдову, чем “гусарство”,с преувеличением описанное в первых строках.

– Что характерно для стихов Д. Давыдова? Какова тематика его стихов?

– У вас на столах раздаточный материал № 1 с высказываниями известных людей о Давыдове. Что можно сказать об этом человеке как личности?

Прошло без малого полтора столетия, а благороднейшая личность, своеобразные стихи и военно-патриотические труды Д. Давыдова не забыты. Не забыта и его дружба с, который много стихов посвятил поэту-партизану, у которого многому научился. И именно Давыдов (как однажды высказался Пушкин) помог ему найти свой собственный путь в поэтическую эпоху.

Есть прекрасные строки Ярослава Смелякова, известного поэта:

Утром, вставя ногу в стремя –

Ах, какая благодать! –

Ты в теперешнее время

Умудрился доскакать.

И это правда. Стихи этого замечательного поэта дожили до наших времен, и будут жить много лет, оставляя память о том, кто оставил их нам в наследие.

Сообщения учеников.

Другой штабс-капитан Александр Фигнер, отлично владея французским языком , собирал сведения в тылу врага, в том числе, в захваченной Москве. (Здесь Фигнер даже намеревался убить Наполеона). Смелые рейды по тылам врага наносили отряды офицеров Сеславина, Доронова.

Большой урон врагу наносили крестьяне-партизаны Ермолай Четвертаков и Г. Курин. Солдат Четвертаков в одном из сражений попал в плен, вскоре бежал и возглавил партизанский отряд, насчитывающий более 4 тысяч человек. был еще более крупным.

Крестьяне создавали также много небольших отрядов. Известность получила старостиха Василиса Кожина, возглавлявшая отряд из подростков и женщин.

“Партизаны уничтожили великую армию по частям. Они подбирали те опавшие листья, которые сами собой сыпались с засохшего дерева французского войска” – писал. За месяц пребывания в Москве французские войска потеряли около 30 тысяч человек.

А русская армия затри недели, проведенные в Тарушинском лагере, пополнилась новыми орудиями. Вся страна, все народы России помогали армии. Каждый день создавались народные ополчения. Каждый день, проведенный в лагере, Кутузов называл Золотым днем

Война и женщина – понятия несовместимые. У войны не женское лицо. Но в суровые годины женщины не могли оставаться в стороне.

Учитель литературы.

Одно из произведений, посвященных героизму русских людей в войне 1812 года, это “Записки кавалерист-девицы ”. Написала их легендарная женщина – офицер.

Родилась она в сентябре 1783 года. Отец был ротмистром гусарского, мать – дочь богатого помещика. Вышла замуж по любви, сбежав из родительского дома. Мечтала о сыне. Но первенцем оказалась девочка, которая сразу стала нелюбимым дитем. “Я была очень крепка и бодра, но только до невероятности криклива. В один день мама моя была весьма в дурном нраве. Я не дала ей спать всю ночь; в поход вышли на заре. Маменька расположилась было заснуть в карете, но я опять начала плакать. Это переполнило меру досады моей матери, она вышла из себя и, выхватив меня из рук девки, выбросила в окно! Гусары вскрикнули от ужаса, соскочили с лошадей и подняли меня, всю окровавленную и не подающую никакого знака жизни. К удивлению всех, я возвратилась к жизни. Батюшка... сказал матери моей: “Благодари бога, что ты не убийца! Дочь наша жива, но я не отдам ее тебе во власть, я сам займусь ею”.

С этого момента отец отдал девочку на попечение своего денщика Астахова. С утра дядька водружал свою воспитанницу на плечи, шел с ней в полковую конюшню, занимал девочку разными военными приемами. Мать стыдилась своей “девки-гусара”, осыпала бранью, часто наказывала, пробовала перевоспитать. Ничего не вышло. По ночам Надя кое-как взбиралась на спину отцовского Алкида и галопом уносилась в поле, уцепившись руками за гриву.

“Может быть, я забыла бы все свои гусарские замашки, если бы мать моя не представляла мне в самом безотрадном виде участь женщины. Она говорила мне в самых обидных выражениях о судьбе женского пола: женщина, по ее мнению, должна родиться, жить и умереть в рабстве; что женщина исполнена слабостей, лишена всех совершенств и не способна ни к чему; что женщина – самое несчастное, самое ничтожное и самое презренное творение на свете! Голова моя шла кругом от этого описания: я решилась, хотя бы это стоило мне жизни, отделиться от пола, находящегося, как я думала, под проклятьем божьим...”.

Однажды, увидев проходивший через их Сарапул казачий полк, Надя отрезала отцовской саблей длинную косу, оседлала Алкида и догнала казачий полк. Она выдала себя за Александра Дурова и упросила полковника принять ее временно в казачий полк. В составе Литовского уланского полка она вступила в Отечественную войну 1812 года. Во главе своего эскадрона участвовала она в сражениях под Смоленском, под Кольцким монастырем, в знаменитом Бородинском сражении.

После контузии служит ординарцем у Кутузова. Заботливый фельдмаршал настоял, чтобы она взяла отпуск и уехала домой полечиться. После десяти лет военной службы Дурова вышла в отставку в сине штаб-ротмистра и пенсионом в одну тысячу рублей в год.

Проживая в Елабуге, она взялась за перо писательницы. Читатели с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие рукоять уланской сабли, владеют и пером. Высокую оценку “Запискам” дали, Денис Давыдов – славный партизан войны 1812 года и строгий критик, писавший о романе Дуровой так: “Кажется, сам Пушкин отдал ей свое прозаическое перо, и ему-то обязана она этой мужественной твердостью и силой, этой яркой выразительностью своего рассказа, всегда полного, проникнутого какой-то скрытой мыслью”.

Последние годы жизни Дуровой прошли в Елабуге. Близких друзей у нее было мало. Не любила разговоров о своем прошлом. Холодна была и к своей литературной славе. Скончалась она 21 марта 1866 года на 83 году жизни. Хоронили ее с воинскими почестями.

Наполеоновская армия чувствовала себя в Москве, как в осажденной крепости. Трижды Наполеон пытался начать переговоры с Александром I и Кутузовым, но не получалось. Наполеон решил оставить Москву и двинуть остатки армии на неразоренный юг России. Перед уходом он приказал взорвать Кремль, храм Василия Блаженного и другие национальные святыни. Лишь благодаря самоотверженности русских патриотов удалось сорвать этот план.

Кинофильм – 2 часть.

6 октября французы покинули Москву, но на их пути встала окрепшая и увеличенная численно русская армия. Русские войска нанесли французам поражение под Тарутином... Маленький городок 8 раз переходил из рук в руки. Русская армия наглухо закрыла дорогу на Калугу. Это сражение заставило французское командование изменить путь дальнейшего отступления французской армии и повернуть на разоренную Смоленскую дорогу.

Кутузов организовал преследование отступающих французских войск. Противник нес большие потери. Отступление становилось все более и более беспорядочным. Ранняя и суровая зима превратила армию французов в неуправляемую, голодную и облезлую толпу. При переправе через реку Березину Наполеон потерял еще 30 тысяч своих солдат.

Границу сумели перейти лишь жалкие остатки “великой армии”. Сам император, бросив войска бежал в Париж со словами: “Армии больше нет!”

Как вы считаете, следовало бы России продолжать войну после изгнания Наполеона из ее пределов?

В конце 1812 года генерал-фельдмаршал докладывал царю: “Война окончилась за полным истреблением неприятеля ”. 25 декабря Александр I издал манифест об изгнании врага из России и окончании Отечественной войны.

Значение Отечественной войны 1812 года и причины побед

В чем значение победы русской армии? (миф о непобедимости армии Наполеона). Используя материалы сегодняшнего урока покажите, что война 1812 года была Отечественной. Почему одержали победу в Отечественной войне? Как удалось это сделать? Кого вы можете назвать патриотом? Согласны ли вы с мнением историка Тарле о главной причине поражения Наполеона в России? Подведите главные причины победы на ваш взгляд?

Вывод: В войне 1812 года русская армия проявила свои лучшие качества: стойкость, мужество, храбрость. Все участники войны были награждены медалями. В приказе по армии говорилось: “Всяк из Вас достоин носить на себе сей знак, досточтенный знак, сие свидетельство трудов, храбрости и участия в славе, ибо все вы одинаково несли тяготу и единодушным мужеством днияли”.

Главный герой – народ, поднявшийся на защиту государственной независимости и национальной свободы своей великой Родины.

Война эта способствовала росту национального самосознания людей.

Подведение итогов.

Россия никогда не забудет «день Бородина», героев войны 1812 года и их подвиги. Сражения и войны выигрывают не пушки, а люди. Список героев войны 1812 года поистине огромный. Эти люди долгое время были для россиян таким же эталоном отваги, воинской находчивости и верности долгу, каким затем стали герои Великой Отечественной. К тому же военный опыт заставил некоторых из них сделать для себя довольно неожиданные выводы гражданского свойства - карьера многих бравых победителей Наполеона закончилась в Нерчинских рудниках… Краткая биография героев Отечественной войны 1812 года будет поведана ниже.

Суворовская закалка

Победа над уникальной (и нечего принижать действительно достойного противника!) армией Наполеона не была бы возможной, если бы русские офицеры 1812 года не получили до того достаточного боевого опыта. Многие из них набирались такового под руководством легендарного А. В. Суворова. Так, М. И. Кутузов был правой рукой великого полководца во время легендарного штурма Измаила. Он же в компании М. Б. Барклая-де-Толли участвовал в штурме Очакова и взятии Аккермана. П. И. Багратион продвинулся по карьерной лестнице благодаря личной поддержке Суворова. И даже Д. В. Давыдов, «летучий гусар», был благословлен генералиссимусом на военную службу - посетив усадьбу Давыдовых, Суворов именно Денису предсказал военную карьеру, хотя тот был мал ростом и комплекции не богатырской.

"Барклай, зима иль русский бог"

Эта поэтическая строфа довольно точно отображает несправедливое отношение к М. Б. Барклаю-де-Толли в русском обществе в течение долгого времени. Его роль в войне рассматривали примерно наравне с ролью «русского бога», то есть вроде и есть, но вроде и нет.

Объяснить это можно влиянием тогдашних националистов, для которых он был прежде всего «немцем». Современники осуждали полководца за постоянные отступления, охотно и без разбору принимая сторону горячего П. Багратиона и прославляя полководческий гений М. Кутузова. При этом мало кто заметил, что Кутузов преспокойно продолжил тактику Барклая, не только отступая, но и отдав врагу Москву.

Главнокомандующий начала

М. Б. Барклай-де-Толли (1761-1818) происходил из ганзейских немцев, его родословная восходила к шотландскому дворянству. Тем не менее в России он считался человеком сомнительного происхождения. Начав службу (реальную!) в 15 лет, чина полковника он достиг 20 лет спустя. Офицеру пришлось воевать с турками, а также против Костюшко. В последние предвоенные годы он занимал пост губернатора Финляндии, а в начале 1812-го стал военным министром. На этом посту он попытался осуществить ряд реформ, призванных наладить дисциплину в армии и улучшить руководство ею. Принятые меры сыграли свою роль во время войны. В 1807 году он впервые описал царю гипотетическую (на тот момент) тактику «выжженной земли», которую считал уместной на случай войны с Наполеоном и которая успешно была применена в войне с оным.

Когда французы перешли границу, Барклай был командующим Первой (Западной) армии в Литве. Он не пожелал придерживаться изначального (мало реального) плана ведения войны, разработанного генералом Фулем, и начал отступление с боями. Это ему потом вменили в вину - армия желала дать бой противнику и не очень задавалась при этом мыслями о том, чем этот бой закончится (закончился бы плохо, ибо таково было желание Наполеона - в генеральном сражении сразу разгромить русских, которых он превосходил числом, оснащением и опытом). Но отступавший Барклай «выжигал землю», изматывал противника многочисленными схватками, избегая генерального сражения. И сохранил армию. То же самое сделал затем и Кутузов, когда в конце августа принял командование. Вот только его рассуждения насчет того, что потеря Москвы не является потерей России и сохранить армию важнее, потомки сочли признаком гениальности, а подобные же рассуждения Барклая - трусостью.

Именно Барклай на совете в Филях решительнее всех высказался за оставление первой столицы, хотя окончательное решение и принадлежало Кутузову.

Фельдмаршал со скверным характером

Биография героя Отечественной войны 1812 года Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова (1745-1813) тоже не так однозначна. Этот человек имел огромный военный опыт, участвовал в трех русско-турецких войнах, его высоко ценил А. В. Суворов. Непосредственно перед началом отечественной войны, в 1812 году, он закончил успешную кампанию против турок в Молдавии. У него было множество заслуженных наград, включая полный комплект георгиевских крестов (на то время - огромная редкость, хотя у Барклая был такой же комплект). У солдат и офицеров, настроенных на решительное ведение войны, Кутузов пользовался большой популярностью.

В то же время его осуждали за откровенное низкопоклонство перед монархами и их фаворитами, за неразборчивость в личных связях. Знал Кутузов и чувствительные поражения (в частности, он был участником битвы под Аустерлицем 1805 года, каковая считается вершиной полководческих достижений императора французов). Царь Александр I Кутузова недолюбливал, и главнокомандующим в августе 1812 года его назначил лишь под давлением «общественности».

Но подлинным проявлением гениальности следует счесть тот факт, что герой войны 1812 года Кутузов, от которого ждали генерального сражения и массового наступления на французов, продолжил, не колеблясь, отступательную тактику Барклая, сохраняя армию. Он решился отступить даже после Бородинского сражения, закончившегося, строго говоря, «вничью».

Подвиг полководца состоит не в том, чтобы с криком «ура» бросаться на врага, а в том, чтобы организовать дело таким образом, чтобы солдаты и нижние офицеры делали это не напрасно.

Позади - Тула

Ведь что, собственно, заставило Наполеона направить основной удар на Москву, а не на Петербург, который был и столицей, и ближе? Вовсе не какие-то сентиментальные соображения, в которых он не слишком разбирался. Император был прагматик - в первую столицу сходились транспортные пути, которыми могли доставить подкрепления из глубины России. И главное - в двух шагах от нее была Тула, главный арсенал России! Падение этого города действительно могло стать фатальным.

Но вот Тулу-то герой Отечественной войны 1812 года Кутузов императору и не отдал. Он отдал Москву, не оставив в ней (по умной идее Барклая) ничего по-настоящему ценного для войны. И пока император французов ждал «ключи старого Кремля», Кутузов использовал тульский потенциал для своих нужд, получил подкрепление, оснастил сохраненную армию, хитрым Тарутинским маневром ввел противника в заблуждение относительно своих планов… У него теперь было все, что нужно для успешного наступления, а у Наполеона не было ни снабжения, ни подкреплений… Вот и закончилась бесславно российская кампания гениального француза, которому доводилось уже бить русского фельдмаршала с плохим характером, но который не сумел справиться с русским на его родине.

Позднее Наполеон говорил, что русский поход был его единственной, но фатальной ошибкой. А Кутузов не дожил до окончательного разгрома наполеоновских войск. Он умер в походе и завещал тело свое отвезти на родину, а сердце захоронить в городке Хольбау - на пути проходящей армии…

Лидер партии войны

Попал в список героев Отечественной войны 1812 года и П. И. Багратион (1765-1812). Он был среди тех, кто наиболее рьяно отстаивал идею наступления и активного противодействия врагу. Дальний родственник грузинских царей, этот генерал начал военную службу рядовым. П. И. Багратион участвовал в военных действиях на Кавказе, войнах с Турцией, Итальянском и Швейцарском суворовских походах, войне со Швецией. На момент начала войны он командовал 2-й Западной армией, расквартированной на Подолии.

Будучи сторонником активных действий, Багратион тем не менее в первые дни войны отводил с боями свою армию. Его удачная оборона существенно замедляла продвижение противника. Особенно результативным оказался бой под Салтановкой. Далее генерал соединился с отрядами Барклая возле Смоленска. Наполеон рассчитывал, что битва за этот город будет столь нужным ему генеральным сражением, но этого не произошло. Два генерала (которые друг друга терпеть не могли) в очередной раз доказали, что всем нежелательным гостям России суждена гибель под Смоленском, но город при том Наполеон не взял, а занял - Багратион согласился на очередное отступление во сохранение армии.

Звездным часом и последним боем генерала стало Бородинское сражение, где ему была доверена оборона укреплений на высотах левого фланга (так называемые Багратионовы флеши). Войска так и не сдались врагу, но сам командующий получил тяжелое ранение и несколько дней спустя умер от гангрены.

Эскадрон гусар летучих

Война 1812 года с полным правом считается эпохой возникновения научно организованного партизанского движения. Его отличие от прошлых случаев состоит в том, что теперь партизанские отряды создавались не стихийно, а целенаправленно, получали задания от армейского командования, поддержку, снабжение. Предшественником Ковпака и Медведева стал Денис Васильевич Давыдов (1784-1839).

Можно смело говорить, что у него был наполеоновский комплекс - Давыдов был маленького роста, тщедушного телосложения и имел неказистую внешность. Но он решил доказать, что все это не мешает быть героем, и стал им. Существует легенда, что в ноябре 1806 года фельдмаршал Каменский лишился рассудка после того, как гусар Давыдов вломился к нему в комнату ночью, требуя отправки на фронт. И добился своего, попав в адъютанты к П. И. Багратиону.

Свой партизанский отряд он создал за несколько дней до Бородинского сражения (кстати, Бородино было родовым имением Давыдова, и лихой гусар понес существенные убытки из-за уничтожения и села, и усадьбы). В течение сентября - декабря 1812 года «летучие гусары» в содружестве с другими отрядами (и армейскими, и крестьянскими) захватили несколько десятков обозов, массу военного имущества и фуража, тысячи пленных (только 3 ноября они взяли трех генералов и 900 французов званием пониже), освободили Белыничи и Гродно. До конца дней Давыдов жалел, что ему не хватило сил для того, чтобы взять в плен самого Наполеона, хотя он как-то столкнулся с императорским дормезом.

Затем ему довелось участвовать в «битве народов» под Лейпцигом, в войнах в Персии и на Кавказе, в сражениях с польскими повстанцами 1830 года. Особой милостью у начальства герой войны 1812 года Давыдов никогда не пользовался, слыл вольнодумцем и нахалом, был автором множества сатирических стихов, направленных против самых почтенных особ, членом литературного кружка «Арзамас» (с него начинал Пушкин), приятелем таких «государевых изменников», как Одоевский, Кюхельбекер, Бестужев.

Гусарский бард

С полным правом Д. В. Давыдова можно считать и зачинателем российского бардовского движения. Как поэт, он не дотягивал до уровня Пушкина (хотя его друзьями были целых два представителя этого семейства, Василий Львович и Александр Сергеевич, дядя и племянник), но был известен как автор стихотворных эпиграмм, романтических и застольных баллад и стихотворений, которые сам же и исполнял под гитару. Написал он и немало прозы, в основном воспоминаний о партизанской войне.

Знакомством с Давыдовым гордились такие столпы литературы, как Загоскин, Грибоедов, Жуковский и Вальтер Скотт. Пушкин тоже принадлежал к числу его поклонников.

Генерал от казачества

Схож характером с Давыдовым был М. И. Платов (1753-1818), атаман донских казаков, основатель города Новочеркасска, участник всех войн рубежа XVIII-XIX веков. Под Бородино платовские казаки сумели уберечь фланги российской армии и не допустили ее обхода врагом, а за всю кампанию сумели захватить у неприятеля 548 орудий, что примерно равно силам французской артиллерии в Бородинской битве.

Платов участвовал и в заграничном походе, битвах под Лейпцигом и Дрезденом. Считается, что именно его казаки обогатили французский язык словом «бистро», требуя у парижских гарсонов наливать им «быстро».

Батарея Раевского

А вот генерал Н. Н. Раевский (1771-1829) хоть и был двоюродным братом Давыдова, совсем на него не походил. Это был примерный солдат, представитель древнего знатного рода, веривший в «веру, царя и отечество». Он служил в гвардии, воевал под началом Потемкина, участвовал в боях на Кавказе. На начальном этапе Отечественной войны корпус Раевского оказался основной силой в битве под Салтановкой.

А на Бородинском поле «батарея Раевского» оказалась самой знаменитой позицией. Она была очень выгодна для артиллерии. Французы были решительно настроены ее захватить. В конце концов им это удалось. Но до того батарея успела стать «могилой французской кавалерии».

Каково же было законопослушному генералу, когда в его семействе внезапно обнаружилось целых три декабриста - брат и два зятя, а дочь Мария стала одной из 12 женщин, отправившихся за мужьями-декабристами в Сибирь! Кстати, Раевский, выдавший дочь за своего боевого товарища, генерала С. Г. Волконского насильно (жених был на 20 лет старше невесты, и она его фактически не знала), потом был категорически против ее поездки в Сибирь!

Памятники героям войны 1812 года

Война 1812 года получила высокую моральную оценку, когда еще не была завершена - долгое время Рождество (совпадавшее с изгнанием Наполеона из Росси) почиталось в государстве как своеобразный день Победы. Многим ли известно, какой храм посвящен героям войны 1812 года? В память о ее героях в Москве был сооружен храм Христа Спасителя. В Петербурге есть Александровская площадь с колонной. Памятник Кутузову и Барклаю был установлен там же. Имелись мемориалы в Смоленске, большой комплекс построили под Бородино. В нижнем Новгороде сейчас есть памятник «1000-летие Руси», который украшают фигуры многих героев 1812 года.

Но есть и более оригинальная память. Так, под Алуштой имеется памятник Кутузову - Кутузовский фонтан, представляющий собой просто родник. По легенде, его вода послужила в 1774 году для оказания первой помощи полковнику Кутузову, раненому в голову в схватке с турками. А столичный Кутузовский проспект с его суперактивным движением и вечными пробками - одна из самых известных улиц мира.

Вторая Отечественная война поставила памятник Багратиону - именем генерала была названа операция по освобождению от гитлеровцев Белоруссии.

Как уже было сказано, слово «бистро» можно считать французским памятником атаману Платову.

А еще под Бородино стоит памятник… французам. Его поставила Россия, согласившись (и справедливо!) с мнением Наполеона, что в 1812 году французы показали себя достойными победы, а русские - достойными того, чтобы остаться непобедимыми. Так что все они - герои войны 1812 года, и их подвиги навсегда остались на страницах истории…

Родился Александр Христофорович 23 июня 1783 года в Петербурге в семье дворянина. Он получил образование в иезуитской школе аббата Ноколя. В 1798 году Бенкендорф начал военную службу в звании унтер-офицера Семеновского полка. Уже в декабре 1798 стал флигель-адъютантом Павла первого в звании прапорщик. В 1803-1804 годах, был участником военных действий на Кавказе под руководством Цицианова. За отличие в боях за Гянджи, а также в боях с лезгинами награжден орденами Святой Анны четвертой степени и Святого Владимира четвертой степени.

Отечественная Война 1812 года оставила в русской истории много подвигов самых разных людей. Среди героев 1812 года есть как простые крестьяне-партизаны, солдаты, офицеры, и даже русское духовенство. Сейчас речь пойдет про русского батюшку Василия Васильковского.

Отечественная Война 1812 года оставила в русской истории много подвигов самых разных людей. Среди героев 1812 года есть как простые крестьяне-партизаны, солдаты, офицеры, и даже русское духовенство. Сейчас речь пойдет про русского батюшку Василия Васильковского.

Наш герой родился в 1778 году. В 1804 году окончил духовную семинарию, стал священником и был отправлен служить в Ильинскую церковь в город Сумы. Жизнь у священника была непростая. Умерла жена, батюшка остался один с малолетним сыном. Летом 1810 года Васильковского назначили полковым пастырем 19-ого егерского полка. Начальник полка полковник Загорский не мог нарадоваться новым батюшкой, отмечал его прекрасную образованность. Васильковский был силен в физике, математике, истории, географии, знал несколько иностранных языков. Вообщем человеком он был талантливым и разносторонним.

К Отечественной войне 1812 года , Степан Балабин уже имел немалый боевой опыт:

с1778 года, то есть с года своего поступления на службу, и по 1785 год

воевал с «немирными» горцами за Кубанью. Участвовал в военных

экспедициях, в охране государственной границы, которая проходила по

линии русских укреплений на Северном Кавказе. Был хорошо знаком

с походной жизнью.

К Отечественной войне 1812 года , Степан Балабин уже имел немалый боевой опыт:

с1778 года, то есть с года своего поступления на службу, и по 1785 год

воевал с «немирными» горцами за Кубанью. Участвовал в военных

экспедициях, в охране государственной границы, которая проходила по

линии русских укреплений на Северном Кавказе. Был хорошо знаком

с походной жизнью.

Степан Федорович принимал участие в Русско-турецкой войне 1787— 1791 годов и за боевые отличия получил чин сотника. Отличился в сражении на Кинбурнской косе, в котором суворовскими войсками был почти полностью уничтожен янычарский десант. Он мужественно и отважно принимал бой, участвуя в рукопашных схватках..

Принимал участие Степан Федорович в боях за Бендерскую крепость в ГЗД году, одну из сильнейших твердынь Оттоманской Порты в Северном Причерноморье. Тогда донской казак получил сабельное ранение в плечо, но в полковом строю остался.