Необычайные истории о кремле. Интересные факты о кремле. Угловая Арсенальная башня

02.01.2018

Московский Кремль, пожалуй - самая известная достопримечательность России, а стоящий рядом с ним на Красной площади Собор Василия Блаженного - самый узнаваемый символ страны. Сюда в обязательном порядке едут иностранные туристы и с удовольствием приходят жители города. Не только своей разноцветной архитектурой и исторической ценностью, но и таинственными легендами, любопытными фактами и интересными слухами знаменит Московский Кремль.

- Стены Кремля выстроены в форме треугольника. По легенде на этом месте, по пути из Киева во Владимир, князю Юрию Долгорукому было видение - пестрый трехглавый зверь, и сопровождавший его грек-философ растолковал, что это означает появление города-крепости треугольной формы, куда будут стекаться люди из разных племен.

- Первые стены Кремля были построены в XIII веке из бревен и охватывали участок, периметром около 850 метров и площадью 3 гектара, внутри которого и помещалась вся тогдашняя Москва.

- Белые каменные стены появились при Дмитрии Донском в XIV веке, поскольку деревянные были неустойчивыми перед пожарами, а столетие спустя их заменили на красные кирпичные.

- Башни Кремля строились, прежде всего, для обороны, поэтому некоторые оборудовали подъемными мостами или даже ловушками: железная решетка опускалась и закрывала выход, стоило врагу пройти через ворота внутрь башни.

- Собор Василия Блаженного иногда считают частью Московского Кремля, но он расположен вне стен - напротив Спасской башни и представляет собой не единый 10-главый храм, а 9 отдельных однокупольных церквей, окружающих саму высокую центральную. Каждая имеет свое название, а между собой они соединены переходами.

- Из 20 башен Кремля у всех есть свое имя, кроме двух, соответственно, 1-ой и 2-ой Безымянных.

- Изначально башни называли по именам бояр или строителей крепостей, а также близлежащих церквей.

- Спасская башня называлась Фроловской - в честь храма на Мясницкой улице, куда выходили ее ворота.

- Со Спасской башней связана легенда о пребывании Наполеона в Москве. Сначала он попытался проехать в ворота верхом и в треуголке, но головной убор сдуло ветром: вход считался святым из-за иконы Спаса Вседержителя (Смоленского), расположенной над аркой, проезжать или проходить с покрытой головой было запрещено. А при попытке поджечь башню фитиль залило хлынувшим ливнем. Да и вся военная кампания, как известно, закончилась бесславно.

- Икона, висевшая на Спасской башне, считалась утерянной с 30-х годов XX в., но в 2010 году ее нашли, причем - на своем месте, над воротами, где она и должна была находиться. Образ умело скрыли за металлической сеткой и штукатуркой, чтобы спасти от уничтожения. Обнаружилась икона при помощи зондирования.

- Тайницкая башня получила свое название из-за секретного колодца с водой. Вход в крепость через нее был оборудован очень хитро: пробив ворота со стороны реки, враг всего лишь попадал в пристройку-стрельню, а настоящий проход располагался сбоку.

- В 1613 году первый в России напорный водопровод был построен в Кремле - в Водовзводной башне. С помощью подъемного механизма (колеса вращались лошадьми), вода по трубам поднималась в каменный бак, а из него распределялась по все крепости.

- До 1831 года между Благовещенской и Водовзводной башнями существовали Портомойные ворота: небольшой проход, через который прачки пробирались к реке. Остатки проема можно заметить с внутренней стороны стены.

- Башня Кутафья - единственный открытый для посетителей вход в Кремль. Из внутри крепости ведет Троицкий мост. Сейчас под ним раскинулся Александровский сад, а когда-то текла река Неглинка.

Еще множество тайн хранит в себе Московский Кремль и даже потихоньку открывает их нашим современникам. Например, в 2007 году в ходе раскопок обнаружили 5 тысяч различных исторических реликвий, в том числе средневековые берестяные грамоты. И это наверняка не последние находки, которые могут рассказать о древней Москве.

Московский Кремль - самая крупная из сохранившихся и действующих крепостей в Европе. И как любая крепость, Кремль хранит свои секреты.

Почему на этом месте?

Люди проживали на Боровицком холме (где позже был построен Кремль) задолго до основания Москвы. Археологи нашли на территории Кремля стоянки людей, проживавших здесь ещё в Бронзовом веке, то есть II тысячелетии до нашей эры. У Архангельского собора были найдены также стоянки времен Железного века, что может говорить о том, что место это не переставало быть центром жизни очень продолжительное время.

Обосновавшиеся здесь в X веке вятичи, очевидно, пришли не на пустое место. Здесь, в удобно расположенном месте на пересечении двух рек (Москвы и Неглинной) были стоянки и ритуальные сооружения.

Характерно, что в языческий период Боровицкий холм назывался Ведьминой горой, здесь располагалось капище. Именно на месте капища и был заложен первый Кремль.

Боровицкий холм был идеальной площадкой для сооружения пограничного укрепления, поскольку здесь сходились и водные и сухопутные пути: сухопутные дороги вели в сторону Новгорода и Киева.

Подземный Кремль

Кроме Кремля, который виден всем, есть и другой Кремль - подземный. Системой тайников и тайных ходов в районе Кремля занималось множество исследователей. Согласно изысканиям известного русского археолога и исследователя "подземной Москвы" Игнатия Стеллецкого, подземные сооружения под зданиями XVI – XVII веков, находящимися в пределах Садового кольца, связаны между собой и с Кремлём сетью подземных лабиринтов.

Причем изначально план подземной столицы был создан итальянскими архитекторами Московского Кремля - Аристотелем Фиорованти, Пьетро Антонио Солари и Алевизом Новым. Стеллецкий в частности писал: "Все три зодчих как иностранцы не смогли покинуть Москву и должны были в ней сложить свои кости…" Археолог обнаружил слаженную систему из 350 подземных точек, благодаря которой, например, можно было попасть из Кремля даже на Воробьевы горы.

Какая кремлевская башня самая главная?

По представлениям большинства людей главной башней московского Кремля является Спасская, однако так ли это? Логично предположить, что приоритет должен принадлежать той башне, которая была построена первой.

Первой из башен современного Кремля была Тайницкая, заложенная в 1485 году. Впервые в России для крепостного строительства был использован кирпич. Эта башня получила свое название от тайного хода, идущего от башни к Москве-реке.

Долгое время Тайницкая башня имела огромное значение для москвичей - в праздник Богоявления напротив неё в Москве-реке прорубалась иордань. Царский выход к иордани был одной из самых торжественных церемоний.

До 1674 года на Тайницкой башне были часы с боем, именно отсюда звонили в колокола в случае пожара, до 1917 года с Тайницкой башни ежедневно в полдень выстреливали из пушки.

Почему же именно Тайницкая башня стала первой? Это связано с тем, что башня стала центральной для южной стены Кремля, то есть она выходила в сторону Иерусалима (из-за этого напротив неё и прорубалась иордань).

Леонардо и Кремль: какая связь?

Общеизвестно, что Кремль строили итальянцы. Их имена хорошо известны. Одним из главных зодчих был Пьетро Антонио Солари. Он вышел из семьи архитекторов, работавших в Милане вместе с Леонардо да Винчи. Работал с великим да Винчи и сам Антонио. Некоторые историки, сопоставляя исторические свидетельства, даже не исключают того, что в постройке Кремля участвовал и лично Леонардо.

Первым эту гипотезу выдвинул ещё в конце 80-х годов ХХ века историк Олег Ульянов, всю жизнь занимавшийся историей Кремля. Прямых доказательств этой теории нет, но косвенных находят все больше и больше, начиная с практически точных соответствий в чертежах флорентийца с редкими элементами кремлевских стен, до "белых пятен" в биографии да Винчи в период с 1499 до 1502 года. Большой интерес к версии "руки Леонардо" проявил в свое время Дмитрий Лихачев.

Висячие сады

Мало кто знает, но долгое время на территории московского Кремля размещались настоящие висячие сады. Уже в XVII веке здесь было два больших и несколько малых (прикомнатных) верховых садов на крышах и террасах дворцов. По словам Татьяны Родиновой, сотрудника музея Московского Кремля, на кровле ныне не существующих Набережных палат на площади 2,2 тыс квадратных метров располагались висячие сады.

Здесь не только выращивали фрукты и орехи, но и был устроен водоем с площадью зеркала в 200 квадратных метров. В этом месте получал первые навыки кораблевождения малолетний Петр Первый. С того времени сохранились даже имена тех, кто отвечал за "садовое строение": Степан Мушаков, Иван Телятевский и Назар Иванов.

Вода для висячих садов шла от Водовзводной башни, где был устроен механизм для подъема воды из Москвы-реки. Из установленного в башне колодца вода по свинцовым трубам поставлялась в сам Кремль.

Красный или белый?

Кремль был красным изначально, но в XVIII веке он был побелен по моде того времени. Белым его увидел и Наполеон. Французский драматург Жак-Франсуа Ансело был в Москве в 1826 году. В своих мемуарах он так описывал Кремль: "Белая краска, скрывающая трещины, придает Кремлю видимость молодости, не соответствующую его форме и зачеркивающую его прошлое". Белили Кремль к праздникам, все остальное время он был, как любили выражаться, покрыт "благородной патиной".

Интересная метаморфоза случилась с Кремлем в годы Великой Отечественной войны. Летом 1941 года комендант Кремля генерал-майор Николай Спиридонов предложил перекрасить все стены и башни Кремля – для маскировки. Сказано-сделано. За исполнение проекта взялся академик Борис Иофан: на Красной площади были выстроены искусственные улицы, на кремлевских стенах были нарисованы стены домов и черные "дыры окон". Мавзолей же превратился в натуральный дом с двускатной крышей.

Кремль стал снова красным уже после войны, в 1947 году. Решение принял лично Сталин. В принципе, это было логично: красный флаг, красные стены, Красная площадь...

О МОСКВЕ

Москва — самый главный город нашей страны. Москва — столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Крупнейший по численности населения город России и её субъект — 12 330 126 чел. (2016), самый населённый из городов, полностью расположенных в Европе, входит в первую десятку городов мира по численности населения. Центр Московской городской агломерации.

Историческая столица Великого княжества Московского, Русского царства, Российской империи (в 1728—1730 годах), Советской России и СССР. Народные названия: «Первопрестольная», «Третий Рим». Город-герой. В Москве находятся федеральные органы государственной власти Российской Федерации (за исключением Конституционного суда), посольства иностранных государств, штаб-квартиры большинства крупнейших российских коммерческих организаций и общественных объединений. Расположена на реке Москве в центре Восточно-Европейской равнины, в междуречье Оки и Волги.

Москва — важный туристический центр России. Московский Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она является важнейшим транспортным узлом. Город обслуживают 5 аэропортов, 9 железнодорожных вокзалов, 3 речных порта (имеется речное сообщение с морями бассейнов Атлантического и Северного Ледовитого океанов). С 1935 года в Москве работает метрополитен.

Москва находится в центре европейской части России, в междуречье Оки и Волги, на стыке Смоленско-Московской возвышенности (на западе), Москворецко-Окской равнины (на востоке) и Мещёрской низменности (на юго-востоке). Территория города после изменения городских границ в 2012 году составляет 2550 км².

Средняя высота над уровнем моря составляет 156 м. Наивысшая точка находится на Теплостанской возвышенности и составляет 255 м, самая низкая точка — вблизи Бесединских мостов, где река Москва покидает город (высота этой точки над уровнем моря составляет 114,2 м).

Климат Москвы — умеренно-континентальный, с чётко выраженной сезонностью.

В Москве есть большие лесные и парковые массивы, в пределах города находится часть Природного национального парка Лосиный Остров, множество скверов и рекреационных зон. Несмотря на огромную степень застройки Москвы, площадь озеленённых территорий города составляет 34,3 тысяч га или около 1/3 общей территории города. В московских лесах водятся не только белки, ежи и зайцы, но и более крупные дикие животные, такие как кабан и лось, пятнистые олени, лисица, норка и горностай, дикие утки и цапли, водятся редкие фазаны и серые куропатки, чёрный коршун и многие другие животные.

Название города происходит от названия реки. Широкое распространение среди специалистов получили гипотезы о славянском и финно-угорском происхождении названия реки. В финно-угорской версии исконным значением слова было - «вода, река, мокрый», с марийского языка - «медведь, самка, мать, медведица». В славянской версии - «жидкий, топкий, сырой, слякотный».

В центре Москвы и в тоже время, древнейшей её части расположена крепость Моско́вский Кремль — главный общественно-политический и историко-художественный комплекс города, официальная резиденция президента Российской Федерации. Кремль — самая крупная крепость на территории Европы, сохранившаяся и действующая до наших дней.

Возраст Москвы точно не известен. Первые поселения на территории Московского Кремля относятся к бронзовому веку (II тысячелетие до н. э.). У современного Архангельского собора было найдено финно-угорское поселение, относящееся к раннему железному веку (вторая половина I тысячелетия до н. э.) Поселение занимало центр верхней надпойменной террасы Боровицкого холма (район современной Соборной площади) и, возможно, имело укрепления. С началом в X веке славянской колонизации бассейнов Оки и Москвы-реки, вершину Боровицкого холма заселили вятичи.

Первое летописное упоминание о Москве относится к 1147 году. Летописным упоминанием является указание Ипатьевской летописи на пятницу 4 апреля 1147 года, когда ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий принимал в городке под названием Москов своих друзей и союзников во главе с новгород-северским князем Святославом Ольговичем.

50 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О МОСКВЕ

- По мнению большинства исследователей и историков, Москва получила своё название от реки, протекающей неподалёку. Существуют две версии происхождения самого названия «Москва». Сторонники первой версии считают, что слово «Москва» имеет финское происхождение, так как когда-то на берегах реки находились древние поселения финских племен. Согласно этой версии «моск» переводится как медведь, а «ва» как вода. Сторонники второй версии считают, что это название дали древние славяне, и на древнеславянском «москва» значит «мокро», «сырость».

- Если сложить все улицы города, то их протяженность составит около 4350 километров. Пешеход, идущий со скоростью 5 км в час без остановок, потратит больше месяца, чтобы преодолеть этот путь.

- Московский Кремль — самая крупная крепость на территории Европы, сохранившаяся и действующая до наших дней.

- Кремлевские куранты — это старейшие в России большие башенные часы. Их диаметр составляет 9 метров, длина минутной стрелки — 4 метра, а ее вес — 50 килограммов. Часовая стрелка короче минутной на полметра и легче на 11 килограммов.

- Самым старым храмом Москвы является Успенский собор, который был построен в 1475-1479 годах. Успенский собор работы Аристотеля Фиораванти — старейшее сохранившееся здание в Москве. На сегодняшний день ему уже 535 лет. В Москве расположено 837 православных храмов и часовен.

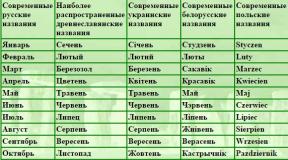

- Раньше представители различных сословий, профессий и народностей жили в Москве обособленно. Многие улицы в центральной части города получили название в соответствии с тем, кем были и чем занимались их жители. На Поварской действительно жили повара, а на Мясницкой - мясники. В районе Большой Ордынки и Малой Ордынки обосновались выходцы из Золотой Орды, то есть татары. В районе Малой Грузинской была Грузинская слобода, а Хохловский переулок и улица Маросейка стали называться так из-за того, что здесь селились украинцы (из Малороссии).

- Библиотека имени Ленина (ныне: Русская Государственная Библиотека) одна из самых обширных в мире, она находится на втором месте после Библиотеки Конгресса США. В ней 40 миллионов книг.

- Старейшим парком Москвы является Александровский сад. Он был обустроен в XVIII веке.

- Москва имеет большое значение как научный и культурный центр. Находящаяся здесь Российская Академия Наук включает 90 отделений и 78 исследовательских центров. Помимо РАН в Москве находятся и другие научные академии. Коллекции московских музеев — Третьяковской галереи и Пушкинского соперничают с самыми знаменитыми коллекциями мира. В Москве действуют 109 кинотеатров, 31 киноконцертный зал, 142 выставочных центра,78 музеев и 72 театра.

- В Коломенском произрастают древние дубы — их возраст более семи веков.

- Одно из поэтических мест Москвы — Чистые пруды, — изначально называлось далеко не поэтично — Погаными Болотами. Туда регулярно выливались отходы. В 17 веке пруд вошел в княжеское имение, был вычищен и сменил название. Вот уже почти пятнадцать лет в Москве, вокруг Чистых прудов, ездит трамвай «Аннушка». В нем расположено кафе.

- Последним российским правителем-коренным москвичом до сих пор остается Александр Второй. Все остальные, в том числе советские лидеры и российские президенты, родились не в Москве.

- В Москве есть речка Лось, а самый большой из ручьев, впадающих в нее, называется Лосенок.

- Миллионный житель Москвы родился в 1897 году.

- В романе Льва Толстого Анна Каренина бросилась под поезд на подмосковной станции Обираловка. В советское время этот посёлок стал городом и был переименован в Железнодорожный.

- Самые необычные скамейки Москвы находятся в саду Арт-музеон, рядом с Центральным домом художника. Здесь можно посидеть на скамейке-палитре, скамейке "хлебное зерно" или скамейке-сороконожке.

- Знаменитый памятник Пушкину на Тверской раньше находился на противоположной стороне улицы. А на нынешнем месте стоит только пятьдесят лет.

- Названия улиц и площадей в Москве давались не просто так. Например, кремлевские ворота были названы Боровицкими, потому что рядом, вокруг крепостной стены рос настоящий сосновый бор. На месте берега реки, заросшего мхом, возникла Моховая улица, а небольшого болота — Болотная улица.

- На территории города и в его окрестностях протекают несколько десятков рек. Крупные реки являются притоками Москвы-реки — это Яуза, Неглинная, Сходня, Котловка, Ходынка, Сетунь. В современных условиях многие из них были заключены в коллекторы. Всего в Москва реку впадает 362 реки и 550 ручьев.

- Москва со всех сторон окружена лесным массивом. А на территории самого города существует несколько парков, среди которых Тимирязевский, Измайловский, Ботанический сад с уникальной коллекцией растений, Нескучный сад. На востоке города расположен Природный национальный парк Лосиный остров.

- Существует легенда о том, что знаменитые сокровища тамплиеров находятся в Москве. Сокровища были тайно вывезены из Парижа во время разгрома ордена. Сохранились в Москве и следы пребывания тамплиеров. Их можно увидеть на стенах Свято-Данилова монастыря. Первый ярус надвратной церкви оформлен лепными розетками в форме герба тамплиеров — шестилепестковой розой в белой квадратной рамке, углы которой срезают четыре кольца.

- 29 июня 1904 г. в Москву пришел сильный смерч. Разрушив по пути несколько деревень, сломав вековые деревья в Сокольниках и разрушив дома в Лефортове, пройдясь по Москве-реке, смерч поднял вверх воду и оголил дно.

- Одно из самых загадочных мест в Москве — Царицыно. Когда-то место, где была построена царская усадьба, называлось «Черная Грязь», потому что было «нечистым». С давних времен над ним словно висел злой рок, оно словно выживало своих владельцев.

- Два самых знаменитых в мире алмаза хранятся в Москве в Алмазном фонде. Один из них называется «Шах», его масса 88 карат. На камень нанесены надписи, рассказывающие об его прежних владельцах. В 1829 году он был подарен Николаю I тегеранским шахом в знак примирения после разгрома русского посольства и убийства дипломата и поэта А. С. Грибоедова. Алмаз «Орлов» самый крупный в коллекции Алмазного фонда. Предположительно он был найден в Индии и был глазом статуи Будды. Впоследствии он был куплен графом Орловым в подарок Екатерине II.

- Стеклянные окна появились в домах бояр в XVI в., а до той поры у жителей Москвы вместо стекол был рыбий пузырь или слюда.

- Самая дорогая улица в Москве — Третьяковский проезд. Здесь находятся самые дорогие бутики.

- Впервые водопровод появился в Москве в 1804 году. А систему канализации построили в 1898. Московский телеграф заработал в 1872 году, а первые телефоны начали звонить у москвичей в 1882. Лифт в Москве впервые был построен в 1901 году.

- В Москве якобы живут 12 известных привидений, не считая сотни малоизвестных. Среди них Черный монах, лимузин Берии, Кот Бегемот и другие.

- До XX века стены Кремля по сложившейся традиции белили, поэтому Москва была «белокаменной». А шпили башен венчали вовсе не звёзды, как сейчас, а гербовые орлы Российской империи. После революции Ленин неоднократно призывал их снять, однако сделали это только в 1930-е годы.

- Некоторые названия столичных улиц имеют гораздо более оригинальное происхождение. Например, улица Плющиха стала называться так в XVIII веке, потому что здесь стоял одноимённый кабак.

- За свою долгую историю Москва горела бесчисленное количество раз. Поскольку дома раньше строили по большей части деревянные, огонь распространялся очень быстро, и пожар за короткое время охватывал весь город. Часто горел и Кремль. Положение усугублялось тем, что до конца XVIII века в Москве не было централизованного водопровода. В 1737 году во время одного из сильных пожаров раскололся только что отлитый Царь-колокол.

- В самом центре Москвы протекает река, которую ни разу не видели вживую многие поколения москвичей. Это река Неглинка. Когда-то она была достаточно полноводной рекой, однако в начале XIX века её заключили в трубу, и сейчас она протекает под землей в коллекторе. Улица Неглинная полностью повторяет русло реки. Московские диггеры и просто искатели приключений периодически спускаются в коллектор, чтобы пройти тропой знаменитого репортера Владимира Гиляровского, который больше 100 лет назад тоже бывал в этих подземельях.

- На самом деле построить метро в Москве хотели ещё при царе. Первые подобные идеи высказывались в 1875 году, в 1902 году подобный проект рассматривала городская дума. А в 1914 году даже планировали начать строительство, но этому помешала начавшаяся Первая мировая война. В итоге метрополитен появился только в 1935 году.

- За годы существования Московского метрополитена многие станции не раз были переименованы. Некоторые из них изначально носили довольно странные названия. Например, «Сухаревская» была станцией «Колхозной», а «Алексеевская» - станцией «Мир».

- В годы Великой Отечественной войны метрополитен использовался как бомбоубежище. Во время налётов немецкой авиации движение поездов останавливалось, и на станции спешили женщины, дети и старики. В метро не только прятались сами москвичи, но и размещались государственные учреждения. Кроме того, во время бомбёжек здесь родилось 217 детей.

- С момента своего открытия метро не работало только один раз - 16 октября 1941 года. Тогда немцы подошли очень близко к Москве, и метрополитен в этот день планировалось уничтожить. Однако к концу дня приказ об уничтожении был отменен.

- Станции Сокольнической линии от Парка Культуры до Сокольников отделаны камнем Серпуховского Кремля, разобранного в 1934 году.

- На нескольких десятках станций метро (которые выложены мрамором) можно обнаружить множество вымерших доисторических животных, таких как: наутилусы, аммониты, морские ежи, кораллы, различным моллюски и прочие. Наибольшее количество окаменелостей на станциях Сокольнической, Арбатско-Покровской и Замоскворецкой линий

- На станции Спортивная работает Музей метро, экспонатами которого являются уменьшенные макеты станций Московского Метрополитена и поездов.

- В переходе между станциями Римская и Площадь Ильича бьет самый настоящий фонтан.

- На многих линиях тоннель перед станцией идет вверх, а после станции - вниз. Так сделано, чтоб уменьшить износ поездов при торможении перед станцией и разгоне после.

- На станции Площадь Революции установлено 76 бронзовых скульптур! Все фигуры уникальные и не похожи друг на друга. Кроме того, можно заметить, что у скульптурной группы «Пограничник с собакой» у собаки нос начищен до блеска… так происходит из-за того, что среди студентов московских ВУЗов существует поверье, согласно которому студент, потерший нос собаке, обязательно сдаст экзамен.

- Станцию Охотный ряд переименовывали несколько раз. С момента ее постройки и открытия (1935 год) она носила свое имя. В 1955 году название станции было переделано на «станция имени Когановича» вплоть до 1957 года. Но в 57 году станция снова стала носить своё оригинальное название, но не долго, так как в 1961 году станции дали имя «станция имени Карла Маркса» вплоть до 1990 года. Ну а с 1990 года мы снова можем лицезреть эту станцию под именем «Охотный ряд».

- Если ехать с окраины в центр или двигаться по часовой стрелке, то пассажиров будет сопровождать мужской голос, если же направляться из центра в спальные районы или же двигаться против часовой стрелки, то остановки объявляет женщина. Разгадка этого ребуса просто как мир: сделано это было для того, что бы слепые и слабовидящие не запутались в бесчисленных лабиринтах московского метрополитен

- В Москве существует секретная линия метрополитена. Считается, что она была построена для обеспечения связи между Кремлем и другими учреждениями с бункерами для укрытия в случае опасности. Однако достоверных подтверждений этому нет.

- На сегодняшний день Москва - город-рекордсмен и лидер многих рейтингов. Это одна из крупнейших мировых столиц и самый густонаселённый город Европы. Московский Кремль - самый большой в мире музей, а Останкинская телебашня - высочайшая телебашня в Европе.

- Интересно, что в Москве живёт больше всего в мире миллиардеров. По версии Forbes, настолько богаты 84 жителя столицы. Их совокупное состояние составляет 367 млрд долларов. Нью-Йорк, где проживает только 62 миллиардера, занимает вторую строчку в этом рейтинге.

- Есть предание, будто баскаки - сборщики подати Золотой Орды, брали дань девицами, которых выводили в поле на берег Москвы реки, чтобы выбрать самых красивых для отправки в Орду. Потому поле перед рекой получило название девичего, а построенный на этом месте монастырь назвали Новодевичим.

- «Триумф-Палас» небоскреб в Москве (Чапаевский пер., дом 3)высота которого достигает 264,5 м., является высочайшим жилым зданием Европы. Отель «Триумф-Палас», занимающий 3 последних жилых этажа, является самым высотным отелем в Москве и Европе.

- В Москве находится самый крупный зоопарк России. В нем находятся более 550 видов животных со всего мира.

10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О МОСКОВСКОМ МЕТРО

- На сегодняшний момент общая протяженность всех 12 линий метро составляет порядка 325-330 км, и состоит из почти 200 станций. К 2020 году эту цифру планируется увеличить более чем на 70 станций, тем самым увеличив протяженность еще на 160 километров. Посмотрим, что получится в 2020 году.

- Большинство станций, конечно, находятся под землей (на то она и подземка), но 9 станций все же находятся на поверхности земли (прямо на улице) и 5 станций вообще находятся над землей (т.е. на мостах и др.). Станция метро «Кунцевская» — единственная станция, у которой всего один путь. С него поезда и уходят и приходят.

- Промежутки между станциями могут быть совершенно разной длины. Например, самый длинный участок считается от м. Крылатское до м. Строгино (6.5 км), а самый короткий участок — от станции Международная до станции Деловой центр (всего 0.5 км).

- Самая первая линия была Сокольническая (красная ветка), соответственно основана она была тоже в 1935 году. А вот самая последняя линия метро Бутовская была основана всего лишь 12 лета назад, т.е. в 2003 году. Первый поезд московского метрополитена отправился со станции Сокольники в день открытия, т.е. 15 мая 1935 года.

- Самый первый переход между станциями был сделан в 1938 году. Это был переход со станции «Библиотека имени Ленина» до станции «Александровский сад».

- Первые турникеты появились в Московском метро в 1952 году. И станцией-первопроходцем была станция «Красные ворота». До этого контроллеры вручную проверяли все билеты.

- Вагоны для метро изготавливаются в подмосковном городе Мытищи и попадают в метро они через станцию «Сокол» (Не путать с Сокольниками!).

- Станция «Мякинино» — это единственная станция, которая находится за пределами г. Москва, а именно в Красногорском районе. Правда в течении нескольких лет (к 2020 году) планируется достроить и открыть еще одну станцию в Подмосковье, а именно в Мытищах — «Челобитьево», которая будет следующей, после станции «Медведково».

- Самая глубокая станция в метро считается станция «Парк победы», глубина которой составляет порядка 90 метров. Также на этой станции самый длинный эскалатор (порядка 140 метров).

- На станции метро «Курская» можно увидеть интересную надпись — «Курская большого кольца». В 1950 году, когда построили эту станцию, сделали заодно и такую надпись, так как в то время планировалось построить еще и малое кольцо, но к этому проекту так и не приступили. Но, кстати в середине станции находится закрытый переход, который должен вести на станцию «Малого кольца».

ИСТОРИЯ МОСКВЫ

Первые поселения на территории Московского Кремля относятся к бронзовому веку (II тысячелетие до н. э.). У современного Архангельского собора было найдено финно-угорское поселение, относящееся к раннему железному веку (вторая половина I тысячелетия до н. э.) Поселение занимало центр верхней надпойменной террасы Боровицкого холма (район современной Соборной площади) и, возможно, имело укрепления. С началом в X веке славянской колонизации бассейнов Оки и Москвы-реки, вершину Боровицкого холма заселили вятичи. Посёлок вятичей состоял из двух укрепленных центров — первый, больший по площади, находился на месте современной Соборной площади, второй занимал оконечность мыса.

Предположительно, оба центра защищало кольцевое укрепление, состоящие из рва, вала и частокола. Вятичи включили в состав оборонительных сооружений и два соединённых промоиной оврага, выполнявших ту же функцию ещё в дославянское время; овраги были преобразованы в ров глубиной до 9 метров и шириной около 3,8 метров. Предположительно, на мысовой части поселения располагался некий политико-административный центр. Обе части, вероятно, имели свои культовые центры — верхний в районе Соборной площади, нижний — «под Бором», на месте стоявшей здесь церкви Рождества Иоанна Предтечи. Эти два центра окружал посад, раскинувшийся вдоль рек Неглинной и Москвы.

Первое летописное упоминание о Москве относится к 1147 году. Летописным упоминанием является указание Ипатьевской летописи на пятницу 4 апреля 1147 года, когда ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий принимал в городке под названием Москов своих друзей и союзников во главе с новгород-северским князем Святославом Ольговичем. В 1156 году на территории современного Кремля были построены первые укрепления. Для тех времён это была типичная средняя русская крепость. Вал был укреплён дубовыми брусьями. В 1238 году во время монгольского нашествия Кремль был разрушен, но вскоре восстановлен. С 1264 года являлся резиденцией московских удельных князей. В 1339 году построены стены и башни из дуба.

В XIV веке происходит дальнейшее возвышение Москвы в качестве нового общерусского центра. Начиная с Юрия Даниловича московские князья носили титул Великий князь Владимирский, считавшийся верховным в пределах Северо-Восточной Руси и Новгорода. В 1325 году в Москву была перенесена резиденция митрополитов, а в 1589 году была учреждена Московская патриархия.

В конце XV века при князе Иване III Васильевиче Москва становится столицей крупнейшего русского государства, а в начале XVI века при князе Василии III Ивановиче — столицей единого русского государства. Новый статус способствовал росту города и становлению экономическим и культурным центром страны. Развивалась промышленность и ремёсла: производство оружия, тканей, кожевенных, гончарных, ювелирных изделий, строительное дело. Появились Пушечный и Печатный дворы. Больших высот достигла московская архитектура. Границы Москвы значительно расширились — к концу XVI века в её состав вошли территории Белого города и Земляного города. Была создана система оборонительных сооружений. Началась коренная перестройка Московского Кремля. Для этих целей Иван III пригласил из Италии архитектора Аристотеля Фиораванти.

В 1605 году в Москву вступили войска самозваного царя Лжедмитрия I. Власть самозванца в городе пала в 1606 году, в ходе народного восстания он был убит жителями Москвы. С 1608 по 1610 год в правление нового выбранного царя Василия Шуйского Москва находится в осаде войск второго самозванца Лжедмитрия II, обосновавшегося лагерем в Тушине. В этот период сообщение Москвы с остальной частью государства затруднено. Осада была снята подходом к Москве со стороны Новгорода в марте 1610 года войск Михаила Скопина-Шуйского со шведскими наёмниками.

В 1610 году после поражения войск Василия Шуйского в Клушинской битве Москву заняли польские войска Станислава Жолкевского. Попытки в 1611 году освободить город от поляков Первым земским ополчением под руководством Прокопия Ляпунова, Ивана Заруцкого и князя Дмитрия Трубецкого не увенчались успехом. В 1612 году войска Второго земского ополчения во главе с посадским человеком Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, разбив 4 ноября в Битве на Девичьем Поле польские войска, освободили Москву от поляков, вынудив в конце 1612 года их гарнизон капитулировать в Кремле и покинуть Москву.

В Москве в 1613 году был помазан на царство Михаил Фёдорович, положивший начало более чем 300-летнему правлению династии Романовых.

В XVII веке в черту Москвы окончательно входит Земляной город, достраивается и приобретает современный вид Московский Кремль. Появились Ямская слобода, Мещанская, Немецкая слобода. Приобретает большое значение царская резиденция Коломенское.

Середина и вторая половина XVII века ознаменовалась в Москве рядом социальных и политических бунтов: соляным, медным, стрелецкими 1682 года и 1698 года.

В 1712 году столица России была переведена в Санкт-Петербург. В 1728 при Петре II в Москву был перенесён императорский двор, который находился здесь до 1732 года, когда Анна Иоанновна вернула его обратно в Санкт-Петербург. Москва сохранила статус «первопрестольной» столицы и была местом коронации императоров. Данный титул применяется для подчеркивания исторического старшинства Москвы как города, в котором впервые появился престол русского царя. В словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона Москва называется «первопрестольной столицей России». Толковый словарь С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой трактует слово «первопрестольный» как обозначение старейшей столицы. Термин широко применяется в настоящее время во всех сферах общественной жизни как синоним и неофициальное название Москвы.

В 1755 году Михаилом Ломоносовым и Иваном Ивановичем Шуваловым по приказу императрицы Елизаветы основан Московский университет.

Во время Отечественной войны 1812 года Москва оказалась захвачена войсками Наполеона и сильно пострадала от пожара. По разным оценкам, в результате московского пожара сгорело до 80 % зданий. Процесс восстановления Москвы длился более тридцати лет, был построен Храм Христа Спасителя. К концу XIX века в Москве появился трамвай.

В 1851 году было открыто железнодорожное сообщение Москвы с Санкт-Петербургом.

В 1896 году в ходе мероприятий, приуроченных к коронации императора Николая II, на Ходынском Поле произошла крупная давка со значительным количеством жертв, получившая название «Ходынская трагедия».

В декабре 1905 года в Москве произошли революционные волнения и уличные баррикадные бои.

В середине августа 1917 года в Москве проходило Всероссийское государственное совещание, созванное Временным правительством.

25 октября 1917 года, одновременно с началом Штурма Зимнего дворца в Петрограде, началось московское вооружённое восстание большевиков, которому, в отличие от восстания в Петрограде, в Москве было оказано упорное сопротивление. Противники восстания, среди которых преобладали юнкера московских военных училищ, объединились в комитет общественной безопасности и заняли Кремль, чтобы противодействовать нападающим. Противостояние завершилось кровопролитными боями между юнкерами и красногвардейцами, которые продолжались в городе с 25 октября по 2 ноября 1917 года и привели к повреждениям исторического центра Москвы и Кремля стрельбой артиллерии.

В 1918 году в Москву из Петрограда переезжает правительство большевиков и Москва становится столицей РСФСР.

В начале второй половины 1919 года антибольшевистские организации Москвы, руководимые Национальным центром, осуществляют попытки организовать восстание в городе с целью свержения советской власти, которые терпят неудачу.

С победой большевиков в 1920 году в Гражданской войне началась новая, советская эпоха в развитии города. В советское время Москва вновь стала центром государства, увеличилось международное политическое значение города. Москва застраивалась быстрыми темпами, к городу присоединялись бывшие пригороды. В то же время историческая застройка центра города подверглась выборочному уничтожению; был разрушен ряд храмов и монастырей, в числе которых были Храм Христа Спасителя, Страстной монастырь. В 1922 году Москва стала столицей СССР. В городе началось быстрое развитие транспортной инфраструктуры. Так, в 1924 году в Москве открылось автобусное движение, в 1933 году был запущен первый троллейбусный маршрут, а в 1935 году для пассажиров открылась первая линия метрополитена. После введения в эксплуатацию Канала имени Москвы и поднятия уровня воды в Москве-реке, часть городской территории возле Москвы-реки оказалось затопленной. В частности, под воду ушли участки бывшего Дорогомиловского и примыкающего к нему Еврейского кладбищ.

Постановлением Президиума ВЦИК «Об образовании на территории РСФСР административно-территориальных объединений краевого и областного значения» от 14 января 1929 года с 1 октября 1929 года была образована Центрально-промышленная область с центром в городе Москве.

В 1931 году два крупных города РСФСР — Москва (16 июня) и Ленинград (3 декабря) — были выделены в отдельные административные единицы — города республиканского подчинения РСФСР.

В годы индустриализации в Москве быстрыми темпами развивается сеть высших и средних технических учебных заведений.

В тридцатые годы в Москве была создана целая сеть научно-исследовательских и проектных институтов технического профиля. Подавляющее большинство из них входило в систему Академии наук СССР. В это время в городе также развиваются средства массовой информации, издается много газет, с 1939 года организовано регулярное телевизионное вещание. Во время Великой Отечественной войны в городе располагались ГКО и генеральный штаб РККА, было сформировано народное ополчение (свыше 160 тыс. чел.).

Зимой 1941/1942 годов произошла знаменитая битва под Москвой, в которой советские войска одержали первую крупную победу над вермахтом с момента начала Второй мировой войны. В октябре 1941 года немецкие войска подступили вплотную к Москве; многие промышленные предприятия были эвакуированы, началась эвакуация правительственных учреждений в Куйбышев. 20 октября 1941 года в Москве было введено осадное положение. Но, несмотря на это, 7 ноября на Красной площади состоялся военный парад, войска с которого отправлялись прямо на фронт. В декабре 1941 года наступление немецкой группы армий «Центр» под Москвой было остановлено; в результате успешного контрнаступления советских войск под Москвой немецкие войска отброшены от столицы. 24 июня 1945 года на Красной площади состоялся Парад Победы.

В 1952—1957 годах было проведено строительство высотных зданий, впоследствии получивших название «Сталинских высоток» и ставших одним из символов Москвы советской эпохи.

В 1960 году сформировалась новая граница Москвы по МКАД, за которую город стал выходить только в 1984 году.

В конце 1960-х — начале 1970-х годов центр города вновь подвергся серьёзной перестройке. Ради расширения существующих улиц, строительства новых магистралей и типовых многоэтажных панельных домов были снесены некоторые архитектурные памятники Москвы.

В 1957 и 1985 годах в Москве прошли соответственно VI и XII по счёту Всемирные фестивали молодёжи и студентов. В 1980 году Москва принимала XXII летние Олимпийские игры.

19—22 августа 1991 года в городе произошёл Августовский путч, организованный ГКЧП. К 1993 году конституционно-государственный кризис, возникший в результате противостояния президента и парламента, достиг своей кульминации. 3—4 октября 1993 года произошли попытка захвата телецентра «Останкино» и расстрел здания Верховного Совета («Белого дома»). Затем в городе произошли значительные перемены. В 1995 году были утверждены новые официальные символы столицы — герб, флаг и гимн города. Началось восстановление храмов, строительство полномасштабной копии взорванного большевиками Храма Христа Спасителя.

В конце 1990-х — начале 2000-х годов город впервые столкнулся с угрозой международного терроризма. В Москве произошло несколько террористических актов.

В последние годы в Москве проходит множество международных культурных и спортивных мероприятий.

Начало 2000-х ознаменовалось капитальным архитектурным преобразованием. Город серьёзно перестраивается — строятся многоэтажные офисные здания, современная транспортная инфраструктура, элитное жильё, возник новый деловой центр — район «Москва-Сити». В то же время отмечается, что этот «строительный бум» приводит к разрушению исторического облика города, уничтожению архитектурных памятников и сложившейся городской среды. Серьёзную проблему представляет недостаточно развитая транспортная инфраструктура, приводящая к

автомобильным пробкам и перегруженности общественного транспорта. Меры по созданию выделенных полос для общественного транспорта, строительство новых автомобильных эстакад и развязок, усиление контроля за трафиком (камеры автоматической видеофиксации нарушений, работа эвакуаторов), организация парковочного пространства, по мнению мэра Москвы, С. С. Собянина, привели к ускорению движения на 12 % в 2016 году, по сравнению с периодом 5-летней давности.

МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ

Московский Кремль — крепость в центре Москвы и древнейшая её часть, главный общественно-политический и историко-художественный комплекс города, официальная резиденция президента Российской Федерации. Кремль — самая крупная крепость на территории Европы, сохранившаяся и действующая до наших дней.

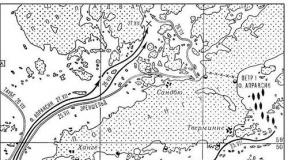

Расположен на высоком левом берегу Москвы-реки — Боровицком холме, при впадении в неё реки Неглинной. В плане Кремль — неправильный треугольник площадью 27,5 гектара (га). Южная стена обращена к Москве-реке, северо-западная — к Александровскому саду, восточная — к Красной площади.

Первые поселения на территории Московского Кремля относятся к бронзовому веку (II тысячелетие до н. э.). У современного Архангельского собора было найдено финно-угорское поселение, относящееся к раннему железному веку (вторая половина I тысячелетия до н. э.) Поселение занимало центр верхней надпойменной террасы Боровицкого холма (район современной Соборной площади) и, возможно, имело укрепления.

С началом в X веке славянской колонизации бассейнов Оки и Москвы-реки, вершину Боровицкого холма заселили вятичи. Посёлок вятичей состоял из двух укрепленных центров — первый, больший по площади, находился на месте современной Соборной площади, второй занимал оконечность мыса. Предположительно, оба центра защищало кольцевое укрепление, состоящие из рва, вала и частокола. Вятичи включили в состав оборонительных сооружений и два соединённых промоиной оврага, выполнявших ту же функцию ещё в дославянское время; овраги были преобразованы в ров глубиной до 9 метров и шириной около 3,8 метров.

Предположительно, на мысовой части поселения располагался некий политико-административный центр. Обе части, вероятно, имели свои культовые центры — верхний в районе Соборной площади, нижний — «под Бором», на месте стоявшей здесь церкви Рождества Иоанна Предтечи. Эти два центра окружал посад, раскинувшийся вдоль рек Неглинной и Москвы.

Первое летописное упоминание о Москве относится к 1147 году. В 1156 году на территории современного Кремля были построены первые укрепления. Для тех времён это была типичная средняя русская крепость. Вал был укреплён дубовыми брусьями. В 1238 году во время монгольского нашествия Кремль был разрушен, но вскоре восстановлен. С 1264 года являлся резиденцией московских удельных князей. В 1339 году построены стены и башни из дуба.

В Кремле находилась самая древняя московская церковь — Собор Спаса на Бору, или собор Спас-Преображения «что на Бору», построенный к 1330 году, к тысячелетию Константинополя — «Нового Рима». Храм был уничтожен в 1933 году. Здесь были погребены московские князья и княгини, пока роль усыпальницы не перешла к Архангельскому собору для мужчин и Вознесенскому монастырю (также разрушенному) для женщин.

Другим древнейшим сооружением был Чудов монастырь, основанный митрополитом Алексием в 1365 году, находился в восточной части территории Кремля, примыкая к Вознесенскому монастырю. Название получил по церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех, ставшей впоследствии усыпальницей митрополита Алексия. В 1483 году на территории монастыря была сооружена Алексиевская церковь. По распоряжению чудовского архимандрита Геннадия в неё перенесли мощи митрополита Алексия. В 1501—1503 древнюю церковь Михаила Архангела сменил храм, возведённый итальянскими мастерами. В начале XX века в подклете Алексиевской церкви была сооружена усыпальница, где погребли останки великого князя Сергея Александровича, погибшего в Кремле в 1905 году от рук террористов. Склеп великого князя находился под полом, точно под ракой святителя Алексия. В 1929 году все постройки Чудова монастыря были снесены.

В 1366—1368 годах, при великом князе Дмитрии Донском, деревянные стены Кремля заменяются стенами и башнями из местного белого камня. С этого периода в летописях часто встречается название — «Москва белокаменная». Вскоре после постройки белокаменных стен они дважды — в 1368 и 1370 годах — выстояли против осады войск князя Ольгерда; в 1382 году хан Тохтамыш обманным путём проник в Кремль и разорил его, однако крепость быстро была восстановлена.

Во второй половине XV века, при Иване III Великом, началась коренная перестройка Московского Кремля. Первым начали строить новый Успенский собор, ибо старый, построенный Иваном Калитою, к тому времени уже сильно обветшал. Иван III пригласил из Италии архитектора Аристотеля Фиораванти.

Одновременно с сооружением Великокняжеского дворца и обновлением кремлёвских храмов шло строительство новых Кремлёвских стен и башен. Форма башен и завершения стены в виде зубцов напоминают замок Скалигеров в Вероне и замок Сфорца в Милане. В 1508 году вдоль стен был вырыт ров, вода в который поступала из Неглинной. Кремль окончательно превратился в неприступную, окружённой водой со всех сторон крепость, обособленную от разросшегося к тому времени города. При реставрации стен и башен в 1946—1950 годах и в 1974—1978 годах внутри их кирпичной кладки, в нижних частях и фундаментах, были обнаружены белокаменные блоки, использованные в качестве забутовки. Возможно, что это и есть остатки белокаменных стен Кремля времени Дмитрия Донского.

В 1610—1612 годах Кремль был занят польско-литовским гарнизоном А. Гонсевского.

С началом царствования Петра I значение Московского Кремля заметно изменилось — царь переехал сначала в Преображенское, а затем в Петербург, и крепость потеряла статус постоянной царской резиденции.

Но коронации всех Императоров и Императриц по праву и справедливости проходили в Москве. Идея незыблемости самодержавной власти в Российской империи проводилась путем строго соблюдения церемониала, в котором реализовались основные политические символы государства. Петр 1 указом 16 мая 1721 г. приказал считать день коронации праздничным, наравне с царскими днями рождения и тезоименитства. В Успенском соборе был воздвигнут трон, на особом столе находились императорские регалии. Коронации в Российской империи являлись важным мероприятием, как для знати, так и для простого народа. В дни коронации отменялись повинности, объявлялись амнистии. Торжества коронации соединяли народ всей страны и государство во едино, подкрепляли дух единства и развивало чувство патриотизма.

При Елизавете Петровне в 1743—1750-х при обветшании кремлёвских строений ставилась задача прежде всего их ремонта, а при его невозможности — старые здания разрешалось ломать и восстанавливать «таким же видом как прежде были».

В 1768 году для строительства нового Кремлёвского дворца по проекту В. И. Баженова была создана специальная государственная организация — Экспедиция кремлёвского строения. Однако в 1775 году строительство дворца было отменено, способствовали этому решению огромные затраты на переустройство и нелюбовь Екатерины II к Москве.

В 1775 году был утверждён Прожектируемый план — план реконструкции Москвы, для реализации которого был создан Каменный приказ во главе с П. Н. Кожиным. В конце 1776 года Кожин составил отдельный доклад о

реконструкции Московского Кремля. В 1763 году указом императрицы Екатерины II Сенат был поделен на департаменты и два из них — ведающий правами дворян и судебный — перевели из столицы в Москву. С возведением Сената с территории Кремля исчезли последние частные владения.

В первые годы XIX века Кремль начал восприниматься современниками как символ исторической и боевой славы России.

В 1812 году Москва и Кремль были захвачены армией Наполеона. Французская армия вошла в Кремль 2 сентября 1812 года, а сам Наполеон — 3 сентября. Отступая, Наполеон приказал заминировать и взорвать кремлёвские здания. Несмотря на то, что большинство зарядов не взорвалось, урон был значительным. На ликвидацию последствий взрыва в Кремле ушло более 20-ти лет: последние работы завершились к 1836 году.

К началу 1830-х годов начинаются реставрационные работы на древних памятниках Кремля. Одним из первых был восстановлен в 1836—1849 годах Теремной дворец. В 1836 году архитектор О. Монферран поднял и установил на специальном постаменте Царь-колокол, упавший в пожар 1737 года и пролежавший всё это время в яме.

В 1839 году Николай I поручил строительство Большого Кремлёвского дворца архитектору К. А. Тону, по проекту которого в то же время сооружался Храм Христа Спасителя. Строительство здания заняло около десяти лет и было завершено к 1849 году. Проход на территорию Московского Кремля был свободным для всех. Входить было принято через Спасские ворота, поклонившись иконе Спаса. Император с семьей бывал в своей московской резиденции нечасто, поэтому, взяв бесплатный билет в дворцовой конторе, посетитель имел право пройтись по всем кремлёвским дворцам.

Во время вооружённого восстания в октябре-ноябре 1917 года Кремль, на территории которого находились отряды юнкеров, серьёзно пострадал от артиллерийского обстрела, произведённого революционными войсками. Были сильно повреждены стены, Спасская башня и Спасские часы, Никольская башня, Беклемишевская башня, почти все храмы на территории Кремля, большой урон получил Малый Николаевский дворец.

С приходом Советской власти столица была перенесена в Москву, и Кремль вновь становится политическим центром. В марте 1918 года в Кремль переезжает советское правительство во главе с В. И. Лениным. Его резиденцией и местом проживания советских вождей становятся дворцы и кавалерские корпуса. Вскоре свободный доступ на территорию Кремля для обычных москвичей оказывается под запретом. Храмы закрывают, и кремлёвские колокола надолго умолкают.

Петроградская коллегия по охране памятников старины и сокровищ искусства направила отчаянное обращение к правительству с призывом выехать из Кремля, поскольку «…занятие Кремля правительством создает чудовищную угрозу целостности величайших по своему мировому и исключительному значению памятников». Это обращение (опубликованное в 1997 году работником кремлёвских музеев Т. А. Тутовой) даже не было рассмотрено.

За годы советской власти архитектурный ансамбль Московского Кремля значительно пострадал. Автор исследования на тему уничтожения кремлёвских памятников в этот период Константин Михайлов в книге «Уничтоженный Кремль» пишет, что «в XX веке архитектурный ансамбль Московского Кремля был уничтожен более чем наполовину». На планах Кремля начала XX века можно различить 54 сооружения, стоявшие внутри Кремлёвских стен. Больше половины из них — 28 зданий — уже не существуют. В 1922 году во время кампании по «изъятию церковных ценностей» из крёмлевских соборов было изъято более 300 пудов серебра, более 2 пудов золота, тысячи драгоценных камней, и даже рака патриарха Гермогена из Успенского собора

Всего за годы советской власти было уничтожено 17 церквей с 25 престолами.

В 1920—1930-е гг. помещения на территории Московского Кремля использовались и как жилые: в них на вполне официальных основаниях проживали руководители Советского государства, коммунистической партии, сотрудники кремлёвской комендатуры. В 1920 году в Кремле было прописано 2100 человек, к 1935 году их число снизилось до 374 чел., по состоянию на 1939 год в Кремле постоянно проживал 31 чел., в том числе Сталин, Ворошилов, Молотов, Каганович, Микоян, Калинин, Жданов, Андреев, Вознесенский, родственники Ленина, Дзержинского, Орджоникидзе и др. В качестве места постоянного проживания Кремль использовался до конца 1950-х гг. Последним, переселившимся из Кремля, был К. Е. Ворошилов, живший там с семьёй до 1962 года.

В 1935 году двуглавые орлы, венчавшие главные проездные башни Кремля: Спасскую, Никольскую, Троицкую и Боровицкую, были заменены на звёзды из золоченой меди, покрытые уральскими самоцветами. В 1937 году самоцветные звезды были заменены на звёзды из рубинового стекла. Рубиновая звезда впервые была установлена и на Водовзводной башне.

Во время Великой Отечественной войны Кремль был замаскирован, дабы избежать его разрушения. На стенах были изображены улицы и фасады других зданий, зеленые крыши перекрашены, рубиновые звезды погашены и укрыты. Мавзолей был спрятан под двухэтажное бутафорское строение. Целенаправленных бомбежек Кремля немцы не могли произвести, так как Кремль визуально исчез. За время войны на территорию Кремля и Красной

площади было сброшено 18 фугасных авиабомб весом от 50 до 500 кг и около полутора сотен зажигательных бомб, не повлекших катастрофических разрушений.

С 1955 года Кремль частично открыт для посещения, став музеем под открытым небом. С этого же года был введён запрет на проживание на территории Кремля (последние жители выписались в 1962 году). Последним за годы советской власти крупным сооружением Кремля стал Дворец съездов, построенный в 1958—1961 годах.

В ходе реставрационных работ конца 1960-х — начала 1970-х годов глиняная черепица на башнях Кремля была во многих местах заменена металлическими листами, раскрашенными «под черепицу». Кроме того, в связи с сооружением мемориала «Могила Неизвестного Солдата» часть поверхностного слоя стены между Угловой и Средней Арсенальной башнями была стёсана на глубину 1 м и затем выложена вновь для создания монотонной по цвету и фактуре поверхности, призванной служить фоном мемориалу.

В 1990 году Кремль был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 1991 году Кремль стал резиденцией Президента России. В 1990-х годах на территории Кремля проведены большие реставрационные работы, в результате которых было восстановлено Красное крыльцо Грановитой палаты, восстановлены Александровский и Андреевский залы Большого Кремлёвского дворца, проведена реставрация здания Сената. В 1996—2000 годах была проведена реставрация кремлёвских стен и башен. В июле 2014 года Президент Владимир Путин предложил снести административный 14-й корпус на Ивановской площади Московского Кремля и восстановить стоявшие на его месте Чудов и Вознесенский монастыри.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ

Существующие стены и башни были построены в 1485—1516 годах. Общая протяжённость стен — 2235 м, высота от 5 до 19 м, толщина — от 3,5 до 6,5 м. В плане стены образуют собой неправильный треугольник. Верх стены украшен зубцами в форме ласточкиного хвоста, всего зубцов по верху стены — 1045. Зубцы имеют тот же вид, что и отличительные зубцы замков итальянских гибеллинов. Большинство зубцов имеет щелевидные бойницы. В стенах устроены широкие, перекрытые арками амбразуры. С наружной стороны стены гладкие, с внутренней — оформлены арочными нишами — традиционный приём, призванный облегчить и упрочнить конструкцию сооружения. Мы привыкли к тому, что стены Кремля красные, однако с начала 1680-х до начала 1880-х его стены, по историческим описаниям и живописным изображениям, окрашивали в белый цвет. В 1941 году в целях маскировки под жилую застройку на стенах Кремля были нарисованы окна.

Вдоль стен расположено 20 башен. 3 башни, стоящие в углах треугольника, имеют круглое сечение, остальные — квадратное. Самая высокая башня — Троицкая, она имеет высоту 79,3 м.

Большинство башен выполнено в едином архитектурном стиле, приданном им во второй половине XVII века. Из общего ансамбля выделяется Никольская башня, которая в начале XIX века была перестроена в псевдоготическом стиле.

В 1485—1516 годах строительство стен Кремля возглавляли итальянские зодчие Антон Фрязин, Марко Фрязин, Пьетро Антонио Солари и Алевиз Фрязин Старый. Кирпичные стены ставились по линии белокаменных, с небольшим отступлением наружу. Начиная от Спасской башни территория Кремля была увеличена в восточном направлении. Первой в 1485 году с южной стороны была заложена Тайницкая башня, а уже через пять лет вся южная часть крепости была построена. Для строительства стен и башен использовался крупный (30х14х17 см или 31х15х9 см.) кирпич весом до 8 кг каждый. Из кирпича выкладывались лицевые стенки, которые заполнялись белым камнем. Самые высокие стены были возведены вдоль Красной площади, где отсутствовала естественная водная преграда.

Всходы на стены имели Спасская, Набатная, Константино-Еленинская, Троицкая, Боровицкая, Благовещенская и Петровская башни. Изначально внутри стены через все башни имелся сквозной проход, перекрытый цилиндрическими сводами. Большая часть прохода была со временем засыпана строительным мусором, сохранился участок между Константино-Еленинской и Набатной башнями. Существовали также тайники и проходы под стенами, в ряде случаев выходившие далеко за линию укреплений.

В начале XVIII века Неглинная была отведена дальше от стен. Для установки новых пушек на башнях были растёсаны бойницы. Тогда же сгорели изначально существовавшие тёсовые кровли стен. В 1702—1736 годах для постройки Арсенала была разобрана часть стены, позднее восстановленная. В 1771—1773 годах для строительства Кремлёвского дворца по проекту В. И. Баженова также разбиралась часть южной стены между Беклемишевской и Благовещенской башнями, которая позднее была восстановлена. В 1802—1805 годах осуществлялся капитальный ремонт башен, в ходе которого почти все отводные стрельницы были разобраны. Война 1812 года нанесла стенам тяжёлый урон, особенно пострадали Никольская башня, башни и стены вдоль Неглинной. Ремонт и восстановление укреплений проводились с 1817 по 1822 годы. В ходе ремонтных работ к внешнему облику Боровицкой и Водовзводной башен были добавлены псевдоготические детали декора.

В 1866—1870 годах была проведена реставрация стен и башен Кремля архитекторами Н. А. Шохиным, П. А. Герасимовым, Ф. Ф. Рихтером, которые стремились придать постройкам их первоначальный вид. В процессе реставрации с Боровицкой башни исчезли псевдоготические декоративные детали, однако многие элементы подлинных деталей стен и башен Кремля были утрачены и заменены неточными копиями. Ущерб башням и стенам был нанесён в ходе переделок второй половины XIX века в ходе приспособления их помещений под хозяйственные нужды.

Пострадавшие в ходе революции Никольская и Беклемишевская башни были отремонтированы в 1918 году. Обследование и частичная реставрация стен проводилась в 1931—1936 годах. В 1935—1937 годах на пяти башнях были установлены рубиновые пятиконечные звёзды. Следующая реставрация стен и башен Кремля проводилась в 1946—1953 годах, в ходе которой были очищены и отремонтированы прясла стен, восстановлены бойницы и парапеты, раскрыты детали на ряде башен, верхи Спасской, Троицкой и Никольской башен обиты листовой медью. В состав реставрационной комиссии входили видные учёные и реставраторы: И. Э. Грабарь, В. Н. Лазарев, М. В. Алпатов, П. Д. Корин, Д. П. Сухов и другие.

Консалтинговая группа «Апхилл» провела оценку Московского Кремля. Стоимость Кремля как объекта недвижимости (с учётом социально-культурной ценности) по состоянию на ноябрь 2012 года составила 50 миллиардов долларов США.

Покоряй Москву вместе с VELIY HOTELS GROUP!

У Московского Кремля 20 башен и все они разные, двух одинаковых нет. У каждой башни есть своё имя и своя история. И наверняка названия всех башен многие не знают. Познакомимся?

Большинство башен выполнено в едином архитектурном стиле, приданном им во второй половине XVII века. Из общего ансамбля выделяется Никольская башня, которая в начале XIX века была перестроена в готическом стиле.

Беклемишевская (Москворецкая)

Беклемишевская (Москворецкая) башня находится в юго-восточном углу Кремля. Ее построил итальянский архитектор Марко Фрязин в 1487-1488 годах. К башне примыкал двор боярина Беклемишева, за что она и получила свое название. Двор Беклемишева вместе с башней при Василии III служил тюрьмой для опальных бояр. Нынешнее название – «Москворецкая» – взято от расположенного рядом Москворецкого моста. Башня находилась на стыке Москвы-реки со рвом, поэтому при атаке врага она первой принимала на себя удар. С этим связано и архитектурное решение башни: высокий цилиндр поставлен на скошенный белокаменный цоколь и отделен от него полукруглым валиком. Гладь цилиндра прорезают узкие, редко расставленные окна.Завершают башню машикули с боевой площадкой, которая была выше примыкающих стен. В подвале башни существовал тайник-слух для предупреждения подкопа. В 1680 году башню украсил восьмерик, несущий высокий узкий шатер с двумя рядами слухов, который смягчил ее суровость. В 1707 году, ожидая возможного наступления шведов, Петр I приказал у ее подножия устроить бастионы и расширить бойницы для установки более мощных орудий. Во время нашествия Наполеона башня пострадала и затем ремонтировалась. В 1917 году при обстреле пострадал верх башни, который был восстановлен к 1920 году. В 1949 году, при реставрации, в прежнем виде были восстановлены бойницы. Эта одна из немногих кремлевских башен, которая радикально не перестраивалась. Высота башни 62,2 метров.

Константино-Еленинская (Тимофеевская)

Константино-Еленинская башня своим названием обязана стоявшей здесь в древности церкви Константина и Елены. Башню построили в 1490 году итальянским архитектором Пьетро Антонио Солари и использовали для прохода населения и войска в Кремль. Раньше, когда Кремль был белокаменным, на этом месте стояла другая башня. Именно через неё Дмитрий Донской с войском выезжал на Куликово поле. Новую башню построили по той причине, что с её стороны у Кремля не было естественных преград. Её оснастили подъёмным мостом, мощной отводной стрельницей и проездными воротами, которые после, в 18-начале 19 вв. были разобраны. Своё название башня получила по имени церкви Константина и Елены, стоявшей в Кремле. Высота башни 36,8 метров.

Набатная

Набатная башня получила свое имя по большому колоколу – набату, висевшему над ней. Когда-то здесь постоянно дежурили дозорные. С высоты они зорко следили – не идёт ли вражье войско к городу. И если приближалась опасность, дозорные должны были предупредить всех, ударить в набатный колокол. Из-за него башню и назвали Набатной. Но сейчас в башне нет колокола. Однажды в конце 18 века по удару Набатного колокола в Москве начался бунт. А когда в городе восстановился порядок, за разглашение недоброй вести колокол наказали – лишили языка. В те времена это была обычная практика, вспомнить хотя бы историю колокола в Угличе. С тех пор Набатный колокол замолчал и долго оставался без дела, пока его не убрали в музей. Высота Набатной башни 38 метров.

Царская

Царская башня. Она совсем не похожа на другие Кремлёвские башни. Прямо на стене стоят 4 колонны, а на них островерхая крыша. Нет ни мощных стен, ни узких бойниц. Но они ей и ни к чему. Потому что строили на два столетия позже остальных башен и вовсе не для обороны. Ранее на этом месте располагалась небольшая деревянная вышка, с которой, по преданию, наблюдал за Красной площадью первый русский царь Иван Грозный. Позже здесь соорудили самую маленькую башню Кремля и назвали её Царской. Высота её 16,7 метров.

Спасская (Фроловская)

Спасская (Фроловская) башня. Построена в 1491 году Пьетро Антонио Солари. Это название идет с XVII века, когда над воротами этой башни повесили икону Спаса. Возведена на том месте, где в древности находились главные ворота Кремля. Её, как и Никольскую, построили для защиты северо-восточной части Кремля, не имевшей естественных водных преград. Проездные ворота Спасской башни, в то время ещё Фроловской, в народе считались «святыми». Через них не проезжали на лошадях и не проходили с покрытой головой. Через эти ворота проходили полки, выступавшие в поход, здесь встречали царей и послов. В 17 веке на башню водрузили герб России – двуглавого орла, чуть позже гербы водрузили и на другие высокие башни Кремля – Никольскую, Троицкую и Боровицкую. В 1658 году кремлёвские башни переименовали.Фроловская превратилась в Спасскую. Её так назвали в честь иконы Спаса Смоленского, находящейся над проездными воротами башни со стороны Красной площади, и в честь иконы Спаса Нерукотворного, находившейся над воротами со стороны Кремля. В 1851-52 гг. на Спасской башне установили часы, которые мы видим до сих пор. Кремлёвские куранты. Курантами называют большие часы, у которых есть музыкальный механизм. У Кремлёвских курантов музыку исполняют колокола. Их одиннадцать. Один большой, он отмечает часы, и десять поменьше, их мелодичный перезвон раздается каждые 15 минут. В курантах находится специальное устройство. Оно приводит в движение молоток, он ударяет по поверхности колоколов и звучит бой кремлёвских курантов. Механизм Кремлёвских курантов занимает три этажа. Раньше куранты заводили вручную, а сейчас это делают при помощи электричества. Спасская башня занимает 10 этажей. Ее высота со звездой – 71 метр.

Сенатская

Сенатская башня построена в 1491 году Пьетро Антонио Солари, возвышается позади Мавзолея В.И.Ленина и названа по названию Сената, чей зеленый купол поднимается над крепостной стеной. Сенатская башня – одна из древнейших в Кремле. Построенная в 1491 году в центре северо-восточной части кремлевской стены, она выполняла только оборонительные функции – защищала Кремль со стороны Красной площади. Высота башни – 34,3 метров.

Никольская

Никольская башня расположена в начале Красной площади. В древности поблизости был монастырь Николы Старого, а над воротами башни помещалась икона Николая Чудотворца. Надвратная башня, построенная в 1491 г. архитектором Пьетро Солари, была одним из основных оборонительных редутов восточной части Кремлевской стены. Название башни происходит от Никольского монастыря, находившегося неподалеку. Поэтому над проездными воротами стрельницы была поставлена икона Николая Чудотворца. Как и все башни, имеющие въездные ворота, Никольская имела подъёмный мост через ров и защитные решетки, которые опускались во время боя.Никольская башня вошла в историю в 1612 г., когда через её ворота в Кремль ворвались войска народного ополчения, возглавляемые Мининым и Пожарским, освободившие Москву от польско-литовских интервентов. В 1812 г. Никольская башня вместе со многими другими была взорвана отступающими из Москвы войсками Наполеона. Особенно пострадала верхняя часть башни. В 1816 г. она была заменена архитектором О.И. Бове на новый иглообразный купол в псевдоготическом стиле. В 1917 г. башня опять пострадала. На этот раз от артиллерийского огня. В 1935 г. купол башни венчает пятиконечная звезда. В 20 веке башня реставрируется в 1946-1950-х и в 1973-1974-х гг. Сейчас высота башни составляет 70,5 метров.

Угловая Арсенальная (Собакина)

Угловая Арсенальная башня построена в 1492 году Пьетро Антонио Солари и расположена подальше, в углу Кремля. Первое название получила в начале XVIII века, после постройки на территории Кремля здания Арсенала, второе происходит от находившейся неподалёку усадьбы бояр Собакиных. В подземелье угловой Арсенальной башни есть колодец. Ему больше 500 лет. Он наполняется из древнего источника и потому в нём всегда чистая и свежая вода. Раньше от Арсенальной башни шёл подземный ход к реке Неглинной. Высота башни 60,2 метров.

Средняя Арсенальная (Гранёная)

Средняя Арсенальная башня возвышается со стороны Александровского сада и называется так, поскольку прямо за ней находился склад оружия. Её построили в 1493-1495 гг. После постройки здания Арсенала башня получила своё название. Возле башни в 1812 году был возведён грот – одна из достопримечательностей Александровского сада. Высота башни 38,9 метров.

Троицкая

Троицкая башня называется по церкви и Троицкому подворью, находившихся некогда поблизости на территории Кремля. Троицкая башня - самая высокая башня Кремля. Высота башни в настоящее время вместе со звездой со стороны Александровского сада составляет 80 метров. К воротам Троицкой башни ведёт Троицкий мост, защищаемый Кутафьей башней. Ворота башни служат главным входом для посетителей Кремля. Построена в 1495-1499 гг. итальянским архитектором Алевизом Фрязиным Миланцем. Башня называлась по-разному: Ризоположенская, Знаменская и Каретная.Своё нынешнее название получила в 1658 году по имени Троицкого подворья Кремля. В двухэтажном основании башни в XVI-XVII веках размещалась тюрьма. С 1585 по 1812 год на башне находились часы. В конце XVII века башня получила многоярусную шатровую надстройку с белокаменными украшениями. В 1707 году из-за угрозы шведского вторжения бойницы Троицкой башни были расширены под тяжёлые пушки. До 1935 года на вершине башни был установлен имперский двуглавый орёл. К очередной дате Октябрьской революции было принято решение снять орла и установить на ней и остальных главных башнях Кремля красные звёзды. Двуглавый орёл Троицкой башни оказался самым старым - 1870 года изготовления и сборным на болтах, поэтому при демонтаже его пришлось разбирать на вершине башни. В 1937 году померкшую самоцветную звезду заменили на современную рубиновую.

Кутафья

Кутафья башня (связана мостом с Троицкой). Ее название связывают вот с чем: кутафьей называли в старину небрежно одетую, неповоротливую женщину. Действительно, Кутафья башня – не высокая, как остальные, а приземистая, широкая. Башня сооружена в 1516 году под руководством миланского архитектора Алевиза Фрязина. Невысокая, окруженная рвом и рекой Неглинной, с единственными воротами, которые в минуты опасности наглухо закрывались подъемной частью моста, башня была грозной преградой для осаждавших крепость. Она имела бойницы подошвенного боя и машикули. В XVI-XVII веках уровень воды в реке Неглинной был высоко поднят плотинами, так что вода окружала башню со всех сторон. Первоначальная высота ее над уровнем земли равнялась 18 метрам. Въехать в башню со стороны города можно было лишь по наклонному мосту. Существуют две версии происхождения названия «Кутафья»: от слова «кут» - укрытие, угол, либо от слова «кутафья», обозначавшего полную, неповоротливую женщину. Кутафья башня никогда не имела покрытия. В 1685 году ее увенчали ажурной «короной» с белокаменными деталями.

Комендантская (Колымажная)

Комендантская башня получила свое название в XIX веке, поскольку в здании рядом располагался комендант Москвы. Башня построена в 1493-1495 годах на северо-западной стороне кремлевской стены, сегодня протянувшейся вдоль Александровского сада. Называлась прежде Колымажной по располагавшемуся вблизи неё Колымажному двору в Кремле. В 1676-1686 годах была надстроена. Башню составляет массивный четверик с машикулями(навесные бойницы) и парапетом и стоящий на нем открытый четырехгранник, завершенный пирамидальной кровлей, смотрильной вышкой и восьмигранным шартиком. В основном объеме башни – три яруса помещений, перекрытых цилиндрическими сводами; сводами перекрыты и ярусы завершения. В XIX веке башня получила название “Комендантская”, когда рядом в Кремле, в Потешном дворце XVII века поселился комендант Москвы. Высота башни со стороны Александровского сада – 41,25 метров.

Оружейная (Конюшенная)

Оружейная башня, стоявшая когда-то на берегу речки Неглинной, теперь заключенной в подземную трубу, получила название по находящейся рядом Оружейной палате, второе происходит от находившегося рядом Конюшенного двора. Когда-то рядом с ней располагались старинные оружейные мастерские. Ещё в них делали драгоценную посуду и украшения. Древние мастерские дали название не только башне, но и замечательному музею, расположенному рядом за кремлёвской стеной – Оружейной палате. Здесь собраны многие кремлёвские сокровища и просто очень древние вещи. Например, шлемы и кольчуги древнерусских ратников. Высота Оружейной башни 32,65 метров.

Боровицкая (Предтеченская)

Построена в 1490 году Пьетро Антонио Солари. Проездная. Первое название башни - изначальное, происходит от Боровицкого холма, на склоне которого стоит башня; название холма, видимо, происходит от древнего бора, росшего на этом месте. Второе название, присвоенное царским указом от 1658 года, происходит от располагавшейся рядом церкви Рождества Иоанна Предтечи и иконы св. Иоанна Предтечи, размещавшейся над воротами. В настоящее время - основной проезд для правительственных кортежей. Высота башни 54 метра.

Водовзводная (Свиблова)

Водовзводная башня – названа так из-за машины, которая была здесь когда-то. Она поднимала воду из колодца, устроенного внизу на самый верх башни в большой бак. Оттуда по свинцовым трубам вода текла в царский дворец в Кремле. Таким образом в старину в Кремле был организован свой водопровод. Он работал долгое время, но потом машину разобрали и увезли в Санкт-Петербург. Там её использовали для устройства фонтанов. Высота Водовзводной башни со звездой 61,45 метров.Второе название башни связывают с боярской фамилией Свибло, или Свибловых, отвечавших за её строительство.

Благовещенская

Благовещенская башня. По легенде в этой башне раньше хранилась чудотворная икона «Благовещение», а так-же в 1731 году к этой башне пристроили церковь Благовещения. Скорее всего, название башни связано с одним из этих фактов. В 17 веке для прохода прачек к Москве-реке возле башни были сделаны ворота, названные Портомойными. В 1831 году их заложили, а в советское время разобрали и церковь Благовещения. Высота Благовещенской башни с флюгером 32,45 метров.

Тайницкая

Тайницкая башня – первая башня заложенная при строительстве Кремля. Названа так потому, что от неё к реке вёл тайный подземный ход. Предназначался он для того, чтобы можно было брать воду в случае если крепость осадят враги. Высота Тайницкой башни 38,4 метров.

Первая Безымянная башня

Построена в 1480-е гг. Башня завершается простым четырёхгранным пирамидальным шатром. Внутренность башни образована двумя ярусами сводчатых помещений: нижним ярусом с крестовым сводом и верхним ярусом с сомкнутым сводом. Верхний четверик открыт в полость шатра. Одна из двух башен которой не досталось названия. Высота 34,15 метров.

Вторая Безымянная

Построена в 1480-е гг. Над верхним четвериком вышки расположен восьмигранный шатёр с флюгером; верхний четверик открыт внутрь шатра. Внутренняя часть башни включает два уровня помещений; нижний ярус имеет цилиндрический свод, а верхний - сомкнутый. Высота 30,2 метров.

Петровская (Угрешская)

Петровская башня вместе с двумя безымянными была построена для усиления южной стены, как наиболее часто подвергавшейся нападению. Как и две безымянные Петровская башня сначала не имела названия. Имя своё она получила от церкви митрополита Петра на Угрешском подворье в Кремле. В 1771 году во время строительства Кремлёвского дворца башню, церковь митрополита Петра и Угрешское подворье разобрали. В 1783 году башню отстроили заново, но в 1812 году французы во время оккупации Москвы уничтожили её снова. В 1818 году Петровскую башню снова восстановили. Её использовали для своих нужд кремлёвские садовники. Высота башни 27,15 метров.

Московский кремль — крупная крепость, расположенная на Боровицком холме в российской столице — Москве. С давних времен является градообразующим, историческим, политическим и культовым центром города. Сегодня здесь находится официальная резиденция президента Российской Федерации. В 1991 на базе Государственных музеев Московского Кремля был образован историко-культурный музей-заповедник. Сейчас кремль является главным центром притяжения у туристов, посещающих московскую столицу.

Был построен в XV веке. В 1156 году на территории современного Кремля были построены первые укрепления общей протяжённостью около 850 метров и площадью около 3 га.

Московский кремль моложе Тульского, Псковкого, Новгородского и Казанского кремля.

По протяженности стен, кремль занимает 2500 метров. Московская крепость самая длинная в России. Следующий претендент — Нижегороский кремль на целых 500 метров короче.

Вдоль стен кремля Москвы расположено 20 башен. 3 башни, стоящие в углах треугольника, имеют круглое сечение, остальные - квадратное. Самая высокая башня - Троицкая, она имеет высоту 79,3 м. Следующий конкурент Московского кремля имеет на три башни меньше и расположен в г. Коломна.

По своему значению…

Успенский собор, расположенный на территории московского кремля был главным храмом страны.

Оружейная палата московского кремля — старейший музей-сокровищница, одно из самых богатых собраний страны.

История кремля вкратце