Объективные методы. Основные методы исследования в психологии. Как проводится наблюдение

Как и в любой другой самостоятельной науке, в психологии есть свои методы исследования. С их помощью собирается и анализируется информация, которую в дальнейшем используют как базу для создания научных теорий или составления практических рекомендаций. Развитие науки зависит прежде всего от качества и надежности методов исследования, поэтому этот вопрос останется всегда актуальным.

Основные методы психологии можно разделить на две группы:

Субъективные методы психологии (наблюдение, опрос) — эти методы исследования основанные на личностных ощущениях, по отношению к изучаемому объекту. После выделения психологии в отдельную науку, субъективные методы исследования, получили первоочередное развитие. В настоящее время эти методы продолжают использоваться, а некоторые даже совершенствуются. Субъективные методы имеют ряд недостатков, которые заключаются в сложности не предвзятой оценки исследуемого объекта.

Объективные методы психологии (тесты, эксперимент) — эти методы исследования отличаются от субъективных тем, что исследуемый объект оценивается сторонними наблюдателями, что позволяет получить наиболее достоверную информацию.

Основные методы исследования применяемые в психологии:

Наблюдение — это один из самых первых и простых методов психологического исследования. Его суть заключается в том, что за деятельностью человека наблюдают со стороны, без какого либо вмешательства. Все увиденное документируется и интерпретируется. Различают следующие виды этого метода: самонаблюдение, внешнее, свободное, стандартное, включенное.

Опрос (беседа) — психологический метод исследования, при котором задаются вопросы участникам исследования. Полученные ответы записываются, при этом особое внимание уделяют реакциям на те или иные вопросы. Достоинство этого метода заключается в том, что опрос ведется в свободном стиле, что позволяет исследователю задать дополнительные вопросы. Различают следующие виды опроса: устный, письменный, свободный, стандартный.

Тест — метод психологического исследования, который позволяет быстро опросить большое количество человек. В отличии от других методов психологии, тесты имеют четкую процедуру сбора и обработки данных, а так же имеют готовую характеристику полученных результатов. Различают следующие виды тестов: объективные, проективные.

Эксперимент — метод психологического исследования, с помощью которого можно создать искусственные ситуации и понаблюдать за реакциями человека. Достоинством этого метода, считается то, что именно здесь прослеживаются причинно-следственные связи исследуемого феномена, что позволяет научно объяснить происходящее. Различают следующие виды эксперимента: лабораторный, естественный.

В психологических исследованиях чаще всего используют несколько психологических методов, что позволяет достичь наиболее точных результатов. Однако встречаются ситуации, когда использование нескольких методов затруднено или вовсе невозможно, тогда используют наиболее подходящий метод психологического исследования для данной ситуации.

Объективное исследование может выявить структурные изменения (расширение сердца, увеличение печени, отеки и т. д.), а также функциональные нарушения (повышение артериального давления, температуры тела и т. д.).

Этапы обследования больного пациента

При обследовании пациента целесообразно придерживаться следующей схемы:

I этап - обследование с использованием основных методов:

- расспрос (субъективное исследование);

- объективное исследование (общий и местный осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация);

- обоснование предварительного диагноза;

II этап - обследование с использованием дополнительных методов, необходимых для подтверждения диагноза и дифференциальной диагностики:

- составление плана лабораторных и инструментальных исследований, консультаций специалистов;

- обоснование и формулировка развернутого окончательного диагноза (основное заболевание, его осложнения и сопутствующие болезни).

Обследование больного с использованием основных методов проводится во всех случаях осмотра (первичного или повторного). Только после применения основных методов исследования врач решает вопрос о том, какие из дополнительных методов (лабораторных и инструментальных) необходимы для уточнения диагноза в данной клинической ситуации. В ряде случаев (посев крови на стерильность, данные биопсии и др.) дополнительные методы исследования имеют решающее значение для диагностики.

Основные методов исследования больного пациента

Расспрос

Расспрос (interrogate) - метод исследования, основанный на анализе и оценке переживаний и ощущений пациента, а также на его воспоминаниях о заболевании и жизни. Расспрос проводится по определенной схеме и правилам.

Общая схема расспроса включает:

- паспортные данные;

- анализ жалоб пациента;

- анамнез заболевания;

- анамнез жизни.

Анализ жалоб предусматривает выделение из них основных и дополнительных. Основные жалобы указывают на локализацию патологического процесса, а дополнительные - на его тяжесть.

Основное требование при сборе анамнеза заболевания - раскрыть динамику патологического процесса от начала заболевания до поступления пациента в клинику. Следовательно, анамнез заболевания включает три основных, хронологически связанных раздела:

- начало;

- результаты проведения лабораторно-инструмен-тальных исследований;

- предшествовавшее лечение.

Анамнез жизни включает пять разделов:

- физическое и интеллектуальное развитие пациента (с выделением вредных привычек и перенесенных заболеваний);

- материально-бытовые условия его жизни;

- экспертно-трудовой анамнез;

- аллергологический анамнез;

- наследственный анамнез.

Характерные симптомы (патогномоничные, решающие) свойственны только данному заболеванию и не встречаются при других формах. Так, например, пресистолический шум наблюдается только при митральном стенозе, нахождение плазмодиев малярии в крови и микобактерий туберкулеза в мокроте абсолютно патогномонично для этих заболеваний. Однако следует помнить, что изолированных характерных симптомов существует в патологии не так уж много; часто они выделяются не сразу, а лишь в определенной фазе заболевания. Поэтому диагноз, как правило, ставят на основании сопоставления всех симптомов.

Объективное обследование больного необходимо начинать с общего осмотра.

Затем переходят к исследованию внутренних органов.

Осмотр (inspectio)

При осмотре определяется общий вид больного и общее состояние - удовлетворительное, средней тяжести, тяжелое и очень тяжелое.

Положение больного. Если больной находится в постели, но может самостоятельно повернуться, сесть, встать, - такое положение называется активным.

Очень слабые или находящиеся в бессознательном состоянии больные обычно неподвижно лежат в постели и без посторонней помощи не могут изменить своего положения; такое состояние называется пассивным положением. При некоторых заболеваниях больные чувствуют себя более или менее сносно только в определенном, вынужденном положении. Например, при тяжелом заболевании сердца больной вследствие одышки нередко вынужден принимать сидячее положение со свешенными с постели ногами (ортопноэ). При вы-потном перикардите больные сидят, наклонившись вперед; у некоторых лиц, страдающих язвенной болезнью желудка, боли облегчаются при коленно-локтевом положении тела.

Состояние сознания. Наблюдаются различные степени расстройства сознания.

Кома-полная потеря сознания, связанная с поражением жизненно важных центров головного мозга. При коме наблюдается расслабление мышц, утрата чувствительности и рефлексов, отсутствуют реакции на любые раздражители - болевые, световые, звуковые. Кома встречается при кровоизлияниях в мозг, сахарном диабете, тяжелых поражениях печени, хроническом нефрите, отравлениях.

Сопор - состояние спячки. Если больного громким окликом или тормошением вывести из этого состояния, он может отвечать на вопросы, а затем вновь впадает в глубокий сон.

Ступор - состояние оглушения, когда больной плохо ориентируется в окружающей обстановке, отвечает на вопросы вяло и с запозданием.

Наряду с угнетением наблюдаются расстройства сознания, в основе которых лежит возбуждение центральной нервной системы. К ним относятся бред, галлюцинации, встречающиеся при высокой температуре тела в случае инфекционных заболеваний, крупозной пневмонии, сыпного тифа и др.

Выражение лица. По выражению лица можно судить о внутреннем состоянии больного. Особое выражение лица наблюдается у лихорадящих больных (febris): покраснение щек, влажный блеск глаз, возбуждение. При тяжелых заболеваниях брюшной полости, сопровождающихся острым воспалением брюшины, при очень сильном поносе выражение лица у больного резко меняется: глаза западают, нос заостряется, кожа лица становится дряблой, бледной, с синеватым оттенком, покрывается холодным потом. Это выражение впервые было описано Гиппократом и называется (fades Hyppocratica).

Общее строение тела. Конституциональные тины (по М. В. Черноруцкому). По общему виду больного можно судить о строении тела и развитии скелета. Различают людей высоких, низких и среднего роста. В среднем рост мужчин колеблется от 160 до 180 см, женщин-от 150 до 160 см. Рост выше 190 см считается гигантским, ниже 140 см для мужчин и 130 см для женщин - карликовым.

По строению тела различают три основных конституциональных типа людей: астеников, гиперстеников и нормостеников. Нормостенический, средний, тип характеризуется пропорциональностью в строении тела. Это люди с умеренно развитой подкожно-жировой клетчаткой, крепкой мускулатурой, конусовидной грудной клеткой, прямым эпигастральным углом (угол схождения нижних краев ребер у мечевидного отростка). Длина рук, ног и шеи у нормостеников соответствует размерам туловища. Характерной чертой людей астенического типа является преобладание продольных размеров над поперечными. Подкожно-жировая клетчатка и мышечная система развиты слабо. Кожа тонкая, сухая и бледная. Грудная клетка узкая и плоская, ребра направлены косо, эпигастральный угол острый, лопатки отстают от грудной клетки. Шея, руки и ноги длинные.

У лиц гиперстенического типа, наоборот, подчеркнуты поперечные размеры. Они отличаются значительным развитием подкожно-жировой клетчатки и мощной мускулатурой. Грудная клетка короткая, широкая, направление ребер горизонтальное, эпигастральный угол тупой. Живот полный, шея, руки и ноги короткие.

Указанные конституциональные типы различаются по функциональным признакам. У гиперстеников замедлен обмен веществ, они склонны к отложению жировой ткани, к обменным нарушениям. У астеников активно протекают процессы обмена, они не накапливают даже нормальных количеств жировой ткани. Астеники чаще болеют туберкулезом. Были попытки по телосложению определить психические особенности человека (характер, темперамент) и даже предрасположение к определенным психическим заболеваниям (шизофрении, эпилепсии и др.). И. П. Павлов являлся противником подобных определений и убедительно показал, что главным критерием, определяющим физиологические свойства организма, является функциональное состояние центральной нервной системы и в первую очередь ее высшего отдела - коры головного мозга.

Состояние питания. Состояние питания определяется по развитию подкожно-жирового слоя и мускулатуры (у здоровых людей нормального питания толщина кожной складки на животе около 1 см).

При нормальном соотношении веса и роста вес в килограммах примерно равняется росту в сантиметрах минус 100 с поправкой на конституциональный тип (гиперстеники - плюс 10%, астеники - минус 10%).

Состояние пониженного питания, или истощение чаще всего бывает вызвано недостаточным введением пищи в организм (отсутствие аппетита, сужение пищевода, рвота), плохим усвоением пищи, например при воспалении тонкого кишечника; повышенным расходом энергии (усиленная функция щитовидной железы - гипертиреоз, лихорадка) или нарушением обмена веществ.

Кожа и видимые слизистые оболочки. Осмотр кожи и слизистых оболочек выявляет изменение окраски, пигментацию, сыпь, шелушение, кровоизлияния, рубцы, расчесы, пролежни и т. д. Бледность кожных покровов и слизистых оболочек может быть связана с кровопотерями острого и хронического характера (язвенная болезнь, маточное кровотечение). Бледность наблюдается также при анемии, обморочном состоянии. Временная бледность.кожи может возникнуть при спазме кожных сосудов во время озноба, при грудной жабе, охлаждении, испуге.

Ненормальная краснота кожи зависит главным образом от расширения и переполнения кровью мелких сосудов кожи. Это наблюдается при психическом возбуждении. У некоторых людей чувство стыда сопровождается появлением красных пятен на лице, шее и груди.

Узелок (papula), бугорок (tuberculum) представляют легко прощупываемое скопление клеток в коже. Эти образования встречаются иногда при ревматизме: на конечностях появляются слегка болезненные бугорки величиной с вишню, покрытые покрасневшей кожей (erytema по-dosym).

Кожные кровоизлияния встречаются при ушибах, инфекционных и токсических поражениях мелких сосудов, авитаминозе.

Влажность кожи. Влажность кожи зависит от отделения пота. Чрезмерная сухость кожи говорит об обеднении организма водой (например, при обильных поносах, сахарном и несахарном мочеизнурении), нарушении ее питания, общем истощении, микседеме.

Усиленное потоотделение и повышенная влажность кожи наблюдаются при ревматизме, туберкулезе, базедовой болезни, в случае приема жаропонижающих средств, например аспирина.

Тургор кожи. Под тургором кожи следует понимать ее напряжение. Это свойство кожи определяется в основном ощупыванием, для чего двумя пальцами следует взять кожу в складку и затем отпустить ее. Складка при нормальном тургоре быстро расправляется. Тургор кожи зависит от содержания в ней внутриклеточной жидкости, крови, лимфы и степени развития подкожножировой клетчатки.

Клиническое значение имеет пониженный тургор, который отмечается при резком похудании (кахексия), большой потере жидкости (понос, стеноз привратника или пищевода). При пониженном тургоре кожи складка, взятая на животе или тыльной поверхности кисти, долго не расправляется.

Состояние волос и ногтей. Отсутствие или скудность волосяного покрова на лобке и в подмышечных впадинах указывает на пониженную функцию половых желез. Чрезмерный рост волос и расположение их в областях, свободных от волосяного покрова, свидетельствует о некоторых эндокринных расстройствах. Выпадение волос и их ломкость отмечаются при базедовой болезни, гнездное выпадение волос на голове- при сифилисе. Раннее облысение может встречаться как семейная особенность и в таком случае диагностического значения не имеет.

Ломкость и расслаивание ногтей наблюдаются при нарушении витаминного обмена. Ногти при грибковых поражениях (эпидермофития, трихофития) становятся тусклыми, утолщенными и крошатся.

Исследование лимфатической, мышечной и костной систем. Степень увеличения, консистенцию, подвижность и болезненность лимфатических узлов определяют путем осмотра и пальпации. Увеличение лимфатических узлов может быть регионарным (местным) или носит системный характер. Реактивное увеличение лимфатических узлов развивается при наличии очага инфекции по ходу лимфооттока. Например, подчелюстные и шейные узлы увеличиваются при ангине, стоматитах. Множественное увеличение лимфатических узлов отмечается при лимфаденозе, лимфогранулематозе, туберкулезе. Плотные, бугристые, безболезненные, спаянные с кожей лимфатические узлы пальпируются при метастазах рака. Покраснение кожи в области лимфатических узлов, их флюктуация (зыбление) встречаются при воспалительных процессах в них, при их гнойном расплавлении. Пальпация таких узлов болезненна.

При осмотре мышц определяют степень их развития, а также параличи и атрофии, боли.

В организме здорового человека даже расслабленные мышцы всегда находятся в состоянии некоторого напряжения. Это состояние называется тонусом мышц. Снижение или усиление мышечного тонуса наблюдается при ряде заболеваний центральной нервной системы (параличи, невриты, полиомиелит).

При исследовании костей и суставов следует обратить внимание на такие симптомы, как боли, утолщения, узуры, деформации, припухлость суставов, а также на объем движений.

Методика объективного исследования органов и систем подробно описана в разделах частной патологии. Здесь же приводятся лишь общие сведения.

Ощупывание (пальпация)

Пальпация является одним из важных методов объективного обследования больного. Пальпация позволяет установить физические свойства обследуемой области тела, ее температуру, болезненность, эластичность, уплотнение тканей, границы органов и т. д. Очень ценные данные для диагноза можно получить при ощупывании области сердца, суставов, грудной клетки и особенно при обследовании органов брюшной полости. Методика пальпации различна в зависимости от исследуемой области, поэтому данные пальпации при заболеваниях различных органов изложены в соответствующих разделах. Пальпировать больного нужно чистыми и теплыми руками.

Выстукивание (перкуссия)

Перкуссия как метод исследования была введена в медицину в 1761 г. Ауэнбругером и широко используется в настоящее время. Перкуссия может осуществляться непосредственно мякотью указательного пальца по исследуемому участку, но лучше производить ее пальцем по пальцу.

Техника выстукивания:

- Плессиметр (палец левой руки) должен плотно прилежать к участку тела.

- Молоточек (средний палец правой руки) должен наносить удары, перпендикулярные к пальцу-плессиметру.

- Удары пальца-молоточка должны быть средней силы, отрывистые; они наносятся всей кистью, которая при этом должна быть расслабленной.

Над телом в норме выявляются три основных звука: ясный, тупой и тимпанический. Они в свою очередь характеризуются степенью громкости и продолжительности. Эти свойства звучания различных тканей зависят от нескольких причин: эластических свойств ткани, содержания воздуха в органах и однородности строения органа.

Ясный звук (громкий, низкий и продолжительный) выявляется над легкими, которые содержат эластическую ткань и воздух. Перкуторный звук над мышцами, наоборот, тихий, высокий и короткий - тупой (однородное строение ткани и отсутствие воздуха).

Над полыми органами с эластическими стенками (кишечник, желудок) в норме выявляется тимпанический звук. Он может иметь различную тональность, быть более высоким или глухим, что зависит от количества содержащегося воздуха и напряжения эластических стенок органа (например, при большом скоплении газов в кишечнике появляется громкий высокого тона тимпанический звук).

Аускультация (выслушивание)

Различают аускультацию посредственную, когда она производится с помощью какого-либо прибора, и непосредственную, когда врач или фельдшер выслушивает больного непосредственно ухом.

Техника аускультации:

- Узкий конец стетоскопа или головка фонендоскопа должны плотно прилегать к участку тела. Расширенный конец стетоскопа или резиновые трубки фонендоскопа также плотно соединяются с ушной раковиной исследующего.

- Если дыхание через нос свободное, больной должен дышать носом, если затруднено--ртом.

- Дыхание не должно быть очень частым и шумным.

В настоящее время применяется в основном аускультация с помощью стетоскопов или фонендоскопов различного устройства. Выслушивают гортань, легкие, аорту и другие крупные сосуды, сердце и область живота. Над этими органами в основном прослушиваются тихие звуки - шумы. В норме над легкими выслушиваются два основных шума: везикулярный, или легочный, и ларинго-трахеальный, или бронхиальный.

Везикулярный шум прослушивается на грудной клетке в месте проекции легочной ткани: в межлопаточном пространстве, над и под ключицами и ниже лопаток. Звук или шум этот проявляется на высоте вдоха и напоминает звук при произнесении буквы «ф». Он возникает при расправлении альвеол воздухом, проникающим в них из бронхиол.

Ларинго-трахеальный, или бронхиальный, шум прослушивается в норме над трахеей или у остистого отростка VII шейного позвонка. В патологических случаях бронхиальный шум может прослушиваться на месте, где обычно слышен везикулярный шум.

Возникает ларинго-трахеальный шум в области голосовой щели при прохождении воздуха во время выдоха. Это объясняется тем, что во время выдоха голосовая щель сужена. Чем больше сужена голосовая щель или бронх, тем шум длиннее и выше по тональности. Звук бронхиального дыхания обычно сравнивается с произнесением буквы «х», причем во время выдоха этот звук грубее и продолжительнее, чем во время вдоха.

Объективные методы исследования

При диагностике больного врач использует субъективные и объективные методы исследования. Объективные методы позволяют получить сведенья об основных симптомах, необходимых для постановки диагноза и оценить состояние отдельных органов. Они имеют всю классификацию и правила использования, которые будут изложены в данном тексте.

Классификация

Объективные методы исследования подразделяются на основные и вспомогательные. Главное различие их в том, что основные методы можно применять практически в любой обстановке с использованием минимального количества аппаратуры, а вспомогательные методы требуют специального помещения и значительного количества оборудования.

К основным методам исследования относятся:

- Осмотр – оценка общего состояния больного, а так же отдельных его органов, кожных покровов, положения и слизистых оболочек.

- Пальпация – позволяет определить температуру, болезненность, наличие уплотнений или повреждений в органах пациента.

- Прослушивание – подразделяется на посредственную (с помощью прибора) и непосредственную (без использования приборов). С ее помощью определяется наличие патологий в области дыхательной системы, сердца и живота.

- Простукивание (перкуссия) - позволяет по длительности и тональности звука определить наличие патологий в тех или иных частях тела.

К вспомогательным методам исследования относятся:

- Измерения различных параметров пациента

- Лабораторные исследования жидкостей организма

- Биопсия – исследование частиц тканей

- Непосредственный осмотр – исследование органов и полостей пациента

- Инструментальные исследования

Общие правила проведения исследования

1. Общий осмотр должен проводиться строго по следующей схеме

2. В первую очередь проводится общий осмотр

3. Оценивается состояние сознания больного (ясное или нарушенное)

4. Отмечается состояние слизистых оболочек и кожных покровов

5. Определяется наличие отеков

6. Оценивается тип телосложения

7. Проводится пальпаторное исследование, выслушивание или перкуссия органов, состояние которых может приводить к симптомам, выявленными субъективными методами исследования или общим осмотром.

На основе полученных сведений назначаются соответствующие вспомогательные методы исследования, такие как лабораторное, инструментальное и прочие. Так же проводится субъективное исследование жалоб пациента, анамнеза болезни и образа жизни. Анализируя картину, полученную в результате основных методов исследования, а так же результаты вспомогательных методов, производят обоснование диагноза и назначение необходимого лечения.

С помощью использования объективных методов исследования выявляется большинство заболеваний, так как на сегодняшний день, кроме основных методов, имеются вспомогательные, которые позволяют с помощью медицинского оборудования точно определить диагноз больного.

Объективные методы, или методы, позволяющие получать результаты, которые не зависят (или зависят в малой степени) от личности исследователя. К ним относят: наблюдение, эксперимент, тестирование, методы опроса.

1. Разновидность наблюдения - внешнее наблюдение - это подчиненное исследовательской программе целенаправленное и систематическое восприятие поведения объекта(ов) с целью его последующего анализа и объяснения.

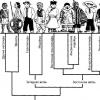

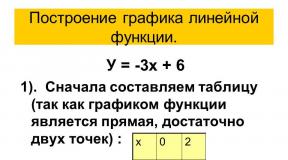

В таблице 1 представлены виды наблюдения, которые необходимо учитывать при планировании его программы.

Таблица 1. Виды наблюдения и их характеристики

Рассмотрим пример, на котором продемонстрируем некоторые виды наблюдения. Исследователями было проведено скрытое наблюдение, где измерялось расстояние между людьми в процессе общения. В центре комнаты стоял мужчина среднего роста. К нему подходили разные люди и спрашивали о чем-либо, при этом мужчины более высокого роста останавливались ближе, чем мужчины меньшего роста. У женщин, подходящих к наблюдаемому, была обратная тенденция: высокие женщины предпочитали держать большую дистанцию.

Итак, в данном случае характеристика наблюдения следующая: по контакту -непосредственное (экспериментатор исследует), по условиям деятельности - лабораторное (созданы экспериментальные условия), по характеру взаимодействия с объектом - скрытое (люди, подходившие к мужчине, не знали, что за ними наблюдают) и невключенное (сам экспериментатор не участвовал в процессе), по времени - кратковременное (небольшой промежуток времени), по фиксации результатов - констатирующее (фиксировалось расстояние между двумя малознакомыми собеседниками).

2. Эксперимент - метод получения информации о количественном и качественном изменениях показателей деятельности и поведения наблюдаемого объекта или наблюдаемых объектов в результате воздействия на него (них) контролируемых исследователем факторов.

В качестве объекта исследования в психологии может выступать животное и группы животных, человек и группы людей. Эксперимент основан на манипуляции независимыми переменными, влияющими на зависимую переменную. Независимая переменная - это условие, которое изменяет экспериментатор (например, количество людей на космической станции), а зависимая переменная - изменение в деятельности и поведении наблюдаемых объектов, возникающее при изменении независимой переменной (например, психическое состояние космонавтов).

Виды экспериментального исследования достаточно разнообразны (табл. 2).

В зависимости от характера экспериментальной ситуации выделяют лабораторный (проходит в специально созданных условиях) и естественный (среда остается обычной для исследуемого) эксперименты.

Таблица 2. Виды эксперимента

В зависимости от степени вмешательства экспериментатора в изучаемый объект(ы) эксперимент делят на констатирующий и формирующий. При формирующем эксперименте ставится цель не только установить закономерности изучаемого психического феномена, как при констатирующем эксперименте, но и использовать эти закономерности для достижения необходимых исследователю результатов. Чаще всего формирующий эксперимент применяется в педагогике.

В зависимости от специфики поставленных задач выделяют научно-исследовательский эксперимент и эксперимент, ориентированный на решение практической задачи.

Проверка гипотез может осуществляться в пилотажном эксперименте, когда изучаемая область неизвестна, система гипотез отсутствует. В решающем эксперименте есть две конкурирующие между собой гипотезы, необходимо доказать, какая из них является верной. Контрольный эксперимент проводится с целью проверки зависимостей. В ходе обучающего эксперимента происходит формирование психологических процессов, например, таких как память, внимание, мышление.

В зависимости от логической структуры доказательства гипотезы эксперимент делят на последовательный (или линейный), параллельный и перекрестный. При параллельном эксперименте существует экспериментальная группа и контрольная, в которой независимые переменные не изменяются. Доказательство же опирается на сравнение состояния экспериментальной и контрольной групп. В последовательном эксперименте изучается только один объект и доказательство основано на сравнении состояния этого объекта до начала воздействия и после него. При перекрестном эксперименте экспериментальная и контрольная группы меняются местами.

В общей психологии используются следующие экспериментальные методы:

- структурно-аналитический метод используется в лабораторных условиях, например, в психофизике, в исследованиях памяти, внимания, мышления;

- экспериментально-генетический метод применяется в возрастной и педагогической психологии. Например, с его помощью экспериментатор может исследовать происхождение и развитие у ребенка тех или иных функций;

- лонгитюдное исследование - длительное и систематическое изучение одних и тех же испытуемых, позволяющее определить возрастную и индивидуальную изменчивость фаз жизненного цикла человека;

- экспериментально-патологический метод (метод синдромного анализа) - с его помощью исследуют изменения, которые появляются в случае мозговых травм, патологии мозга и т. д. Данный метод важен для нейро- и патопсихологии.

- 3. Тестирование - метод изучения психологических свойств и состояний личности с помощью тестов. Тесты - это стандартизированные задания, требующие решения, ответа или описания.

Стандартизированные задания позволяют подвергнуть полученные ответы математико-статистической обработке и выявить характеристики, отличающие одного человека от другого или от других людей. Данные исследования могут сравниваться с результатами-нормами, которые получены при обследовании статистически значимой группы определенного возраста, пола, национальности, профессии и т. д.

Тестирование используется при:

- профессиональной ориентации и профессиональном отборе;

- изучении уровня усвоения знаний;

- оказании психологической помощи;

- изучении уровня индивидуального развития.

Количество и разнообразие различного рода тестов, опросников, шкал огромно. Одни из первых тестовых разработок принадлежат Ф. Гальтону, который применил их для измерения психических свойств и разработал метод математической статистики для анализа результатов исследования. Д. Кеттел создал «умственные тесты», Г. Эббингауз измерял память у школьников.

Основные виды тестов:

Тесты достижений показывают степень владения испытуемым конкретными знаниями, умениями и навыками.

Тесты интеллекта выявляют умственный потенциал. Критерием является набор понятий, терминов и логических отношений между ними.

Тесты креативности оценивают творческие способности личности.

Тесты личностные позволяют выявить различные стороны личности индивида: установки, ценности, отношения, эмоциональные, мотивационные, межличностные свойства, типичные формы поведения.

Тесты проективные позволяют сориентироваться в сложных свойствах личности, не поддающихся точной оценке.

4. Метод опроса применяется для получения от испытуемых необходимой информации на заранее подготовленные вопросы.

В зависимости от формы контакта исследователя и испытуемых опросы проводятся в виде беседы (интервью) или анкетирования.

Анкетирование - метод сбора исследуемых данных на основе опроса с помощью анкет. Анкета - объединенная единым замыслом (целью) система вопросов, направленных на выявление количественно-качественных характеристик предмета анализа.

Вопросы анкеты должны:

- 1. Отвечать исследовательской задаче.

- 2. Иметь ясную, конкретную и тактичную формулировку.

- 3. Одинаково пониматься всеми отвечающими.

Беседа - метод сбора фактов о психологических явлениях в процессе личного общения по специально составленной программе.

Беседа может быть:

- а) стандартизированная (точно сформулированные вопросы задаются всем опрашиваемым);

- б) нестандартизированная (вопросы задаются в свободной форме).

Успешность беседы зависит от:

- а) степени ее подготовленности (наличие цели, плана беседы, учета возрастных и индивидуальных особенностей и условий ее проведения).

- б) искренности даваемых ответов (наличие доверительности, такта исследователя, правильности постановки вопросов).

Беседа может быть индивидуальной и групповой, а анкетирование - очным и заочным.

В зависимости от носителя информации опрос может быть экспертным или массовым. При первом опрашиваются только эксперты. В зависимости от широты охвата возможен выборочный или сплошной опрос. Во втором случае он проводится со всеми представителями исследуемой группы или сообщества.

5. Анализ результатов деятельности как метод психологического исследования представляет собой целенаправленное исследование продуктов деятельности человека, позволяющее определить индивидуальные психологические особенности субъекта(ов) деятельности. Этот метод основан на теоретической установке о взаимосвязи внутренних психических процессов и внешних форм поведения и деятельности.

Объектами анализа могут быть сочинения на заданную тему, рисунки, результаты конструирования, поведение в заданной ситуации, практическая, теоретическая и литературная деятельность.

Анализируются временные, количественные и качественные показатели деятельности. К качественным показателям относят эффективность деятельности, надежность, безошибочность, разносторонность, своевременность, гибкость.

Разновидностями метода анализа результатов деятельности являются контент-анализ и графология.

Контент-анализ применяется для определения психологических особенностей автора текста по наиболее часто используемым им смысловым выражениям.

Графология как метод психологического исследования заключается в выявлении особенностей характера человека по его почерку.

Результаты, полученные с помощью объективных методов, как правило, обрабатываются математико-статистическими методами.

Одной из основных задач психологической науки стала разработка таких объективных методов исследования, которые опирались бы на обычные для всех остальных наук приемы наблюдения за протеканием того или иного вида деятельности и на экспериментальное изменение условий протекания этой деятельности. Ими стали метод эксперимента и метод наблюдения за поведением человека в естественных и экспериментальных условиях.

Метод наблюдения. Если мы изучаем явление без изменения условий, при которых оно совершается, то речь вдет о простом объективном наблюдении. Различают прямое и косвенное наблюдение. Примером прямого наблюдения может быть изучение реакции человека на раздражитель или наблюдение за поведением детей в группе, если мы изучаем типы контактов. Прямые наблюдения подразделяются еще на активные (научные) и пассивные или обычные (житейские). Многократно повторяясь, житейские наблюдения аккумулируются в пословицах, поговорках, метафорах, и в этой связи представляют определенный интерес для культурологического и психологического изучения. Научное наблюдение предполагает вполне определенную цель, задачу, условия наблюдения. При этом, если мы попробуем изменить условия или обстоятельства, при которых совершается наблюдение, то это уже будет эксперимент.

Косвенное наблюдение применяется в ситуациях, когда мы хотим с помощью объективных методов изучить психические процессы, не поддающиеся прямому наблюдению. Например, установить степень усталости или напряженности при выполнении человеком определенной работы. Исследователь может воспользоваться методами регистрации физиологических процессов (электроэнцефалограммы, электромиограммы, кожно-гальваническая реакция и т.п.), которые сами не вскрывают особенностей протекания психической деятельности, но могут отражать общие физиологические условия, характеризующие протекание изучаемых процессов.

В исследовательской практике объективные наблюдения различаются также по целому ряду других признаков.

По характеру контакта - непосредственное наблюдение, когда наблюдатель и объект наблюдения находятся в непосредственном контакте и взаимодействии, и опосредованное, когда исследователь знакомится с наблюдаемыми субъектами косвенно, посредством специально организованных документов типа анкет, биографий, аудио- или видеозаписей и т.д.

По условиям осуществления наблюдения - полевое наблюдение, которое идет в условиях повседневной жизни, учебы или работы, и лабораторное, когда субъект или группа наблюдается в искусственных, специально созданных условиях.

По характеру взаимодействия с объектом различают включенное наблюдение, когда исследователь становится членом группы, и его присутствие и поведение становятся частью наблюдаемой ситуации, и невключенное (со стороны), т.е. без взаимодействия и установления каких-либо контактов с изучаемым лицом или группой.

Различают также открытое наблюдение, когда исследователь открывает наблюдаемым свою роль (недостатком этого способа является снижение естественного поведения наблюдаемых субъектов), и скрытое (инкогнито), когда о присутствии наблюдателя группе или индивиду не сообщается.

По целям различают наблюдение: целенаправленное, систематическое, приближающееся по своим условиям к экспериментальному, однако отличающееся тем, что наблюдаемый субъект не ограничивается в свободе своих проявлений, и случайное, поисковое, не подчиняющееся никаким правилам и не имеющее четко поставленной цели. Известны случаи, когда исследователям, работавшим в поисковом режиме, удавалось сделать наблюдения, не входящие в их первоначальные планы. Таким образом были совершены крупные открытия. Например, П. Фресс описывает, как в 1888г. врач-невропсихиатр обратил внимание на жалобы больной, имевшей настолько сухую кожу, что в холодную сухую погоду она чувствовала, как проскакивают искры с ее кожи и волос. У него возникла мысль измерить статический заряд ее кожи. В результате он констатировал, что этот заряд исчезает под воздействием некоторых стимуляций. Так был открыт психогальванический рефлекс. Позже он стал известен как кожно-гальваническая реакция (КГР). Точно так же И.П.Павлов в ходе своих экспериментов по физиологии пищеварения открыл условные рефлексы.

Структурная схема способов наблюдения

По упорядоченности во времени различают наблюдения сплошные, когда ход событий фиксируется постоянно, и выборочные, при которых исследователь фиксирует наблюдаемые процессы только в определенные промежутки времени.

По упорядоченности в проведении различают наблюдения структурированные, когда происходящие события фиксируются в соответствии с ранее разработанной схемой наблюдения, и произвольные (неструктурированные), когда исследователь свободно описывает происходящие события так, как он считает целесообразным. Такое наблюдение обычно проводят на пилотажной (ориентировочной) стадии исследования, когда требуется сформировать общее представление об объекте исследования и возможных закономерностях его функционирования.

По характеру фиксации различают констатирующее наблюдение, когда наблюдатель фиксирует факты так, как они есть, наблюдая их непосредственно, либо получая от свидетелей события, и оценивающее, когда наблюдатель не только фиксирует, но и оценивает факты относительно степени их выраженности по заданному критерию (например, оценивается степень выраженности эмоциональных состояний и т.п.).

На схеме представлены основные способы наблюдения и взаимосвязи между ними. По этой схеме можно проследить, как структурно образуются самые разнообразные модели наблюдения. Например, методически оно может быть организовано как: непосредственное - полевое - не включенное - открытое - целенаправленное - выборочное - структурированное -оценивающее и т.п.

Ошибки наблюдения. Объективные методы наблюдения разрабатывались для получения достоверного научного знания. Однако проводятся наблюдения человеком и потому субъективный фактор всегда присутствует в его наблюдении. В психологии больше, чем в других дисциплинах, наблюдатель рискует из-за своих ошибок (например, ограничений восприятия) не заметить некоторые важные факты, не принять во внимание полезные данные, исказить факты вследствие своих предвзятых представлений и т.д. Поэтому необходимо принимать во внимание «подводные камни», связанные с методом наблюдения. Наиболее часто ошибки наблюдения встречаются из-за подверженности гала-эффекту (или эффекту ореола), который основывается на обобщении одиночных впечатлений наблюдателя, исходя из того, нравится или не нравится ему наблюдаемый, его действия или поведение. Такой подход ведет к некорректному обобщению, оценке в «черно-белых тонах», преувеличению или преуменьшению выраженности наблюдаемых фактов. Ошибки усреднения встречаются, когда наблюдатель по тем или иным причинам чувствует себя неуверенно. Тогда проявляется тенденция усреднять оценки наблюдаемых процессов, поскольку известно, что крайности встречаются реже, чем свойства средней интенсивности. Логические ошибки проявляются, когда, например, делают заключение об интеллекте человека по его красноречию, или о том, что любезный человек одновременно добродушен; эта ошибка построена на предположении тесной связи между поведением человека и его личностными качествами, что далеко не всегда соответствует истине. Ошибки контраста вызваны склонностью наблюдателя подчеркивать противоположные себе черты у наблюдаемых индивидов. Встречаются также ошибки, связанные с предубеждениями, этническими и профессиональными стереотипами, ошибки некомпетентности наблюдателя, когда описание факта подменяется мнением наблюдателя о нем и т.д.

Чтобы повысить достоверность наблюдения и избежать ошибок, необходимо строго следовать фактам, фиксировать конкретные действия и не поддаваться искушению судить о сложных процессах на основании первых впечатлений. В исследовательской практике для повышения объективности наблюдения нередко обращаются к нескольким наблюдателям, делающим независимые записи. Однако увеличение количества наблюдателей не всегда повышает ценность их записей, так как все они могут быть подвержены одним общим заблуждениям (например, когда мужчины судят о женщинах, или северяне судят о южанах, и наоборот). Тем не менее, увеличение количества наблюдателей повышает надежность выводов. Например, исследованиями было установлено, что для получения коэффициента надежности 0,9 при оценке школьных знаний нужно четверо «судей», а для оценки такого личностного качества как импульсивность - уже восемнадцать.